「ジャカルタ・メソッド」

最近、「グローバル冷戦史 global cold war」に関する紹介で、「ジャカルタ・メソッド」を紹介しました。

今月の「世界」3月号で長文書評として紹介されています。

ご関心のある方は、「立ち読み」でもいいので、ご笑覧下さい。

ブラジル、インドネシア、チリなどの軍事クーデターの連鎖の構造にも触れられています。

日本でも比較的知られている、1973年チリ、軍事クーデターの際、ピノチェトは作戦コードネームを「ジャカルタ」とします。

作戦開始前首都サンチャゴの通りには虐殺を予告する「ジャカルタが来る」という落書きが突如として現れ、また「ジャカルタ」と書かれた脅迫状が左翼活動家の家に届けられました。

またブラジルでは「ジャカルタ」とは「虐殺」を意味します。

こうした「グローバル冷戦」の文脈の研究、世界的には「常識」になりつつありますが、日本への導入はほぼゼロ。

逆に三浦瑠麗が「国際政治学者」を名乗る有様です。

これには「政治学者」たちも責任なし、とはならないのでは?

「セデック・パレ」について

以下の文章2018年にとあるところに書いた。

「台湾の先住民の人々が「帝国日本」に対して蜂起した所謂「霧社事件」を題材にした映画です。

台湾上映時にはメガヒットしたと仄聞しています。

しばしば、「韓国と違って、台湾はインフラ整備などの点で日本植民地支配のプラスの面も評価してくれる親日国家」などという議論がありますが、植民地支配された側の感情がそのような生易しいものではない、ことを想起させてくれます。

あえて言えば、ホオ・シャオシェンが「非情城市」で描いたように、国民党軍の白色テロルが凄まじかったために、支配の「記憶」がより複雑なものとなっている、ということは言えるかもしれません。

が、日本の植民地支配を(本心で)肯定してくれる国・地域などある筈がないことはやはり日本人としては、忘れるべきではない、と思います。」

すると、ラカン派精神分析を名乗る人から、おおよそ次の反応。

「先住民は親中だったわけでもない。セデックバレが反日プロパガンダとして語られることからの解放を描いている」

「日本人も彼らの戦いをあっぱれという文脈もある。玉砕に近い、戦いだったから。」

これには倒れた。ま、日本のラカン=アルチュセール派はこの程度の歴史認識なのです。

QT: https://fedibird.com/@upasampada/109793562436928006 [参照]

「マスケット銃とサーベルを扱う戦う戦士」

「三銃士(trois mousquetaire)は、みなさんご存じの19世紀のA.デュマの有名な時代小説。

この銃士mousqetaireがマスケットとサーベルを携帯するスペイン・テルシオの戦士です。

三銃士の主人公たちがガスコーニュというスペインと隣接した地帯の出身であり、またカトリックの最高幹部枢機卿でありながら、「国家理性 Rasion d'Etat」の体現者となるリシュリューを宿敵、としている舞台設定をご想起下さい。

もちろん、デュマの三銃士はスペイン軍に所属はしていませんが、ガスコーニュ出身の「銃士」という点でテルシオの構成メンバーの多くと出自は同じです。

また、粗筋としては、ルイ13世の妃アンヌ・ドートリッシュ(つまりオーストリア・ハプスブルク家)の側にたって、リシュリューと戦う、というあり得る構図です。

この「銃士」は視覚化された形では「シラノ・ド・ベルジュラック」。

あるいは「ロード・オブ・ザ・リング」やカミュの「客人」の映画化で主演を演じたヴィゴ・モーテンセンの「アラトリステ」、日本で観れる貴重な映像です。

アーミッシュとメノー派、二つの「絶対平和主義」派

世界的に見ると、「絶対平和主義」には、宗教的背景があることが多い。

キリスト教の場合は「汝殺すなかれ」を文字通り実践する諸グループ。

有名な例ではクェーカー派。ペンシルヴァニア州は元来クェーカーの州だったので、独立戦争の際にも、補給物資担当に特化した歴史がある。

アーミッシュとメノーは、トラクターとガソリン以外の工業化を拒否した共同体として知られる。

両派は、16世紀ルターの同時代人の再洗礼派、メノー・シモンの流れを汲む。

再洗礼派と言えば、日本ではドイツ農民戦争とT.ミュンツァーで名前はある程度知られている。

アーミッシュは主にカナダと米国に散在しているが、メノーの共同体が政治的動乱で揺れるボリビアに存在している、ことは「le monde diplomatique」の記事を読むまで知らなかった。

共同体では牛乳が「通貨」として使われる。人々は朝、牛の乳を搾って、「買い物」に行く。

牛乳が通貨であれば、全く「蓄積」には不向き。すぐ腐ってしまうから。通貨は資本に転化できない。

社会装置として資本蓄積を不可能にする知恵と言える。

尚、子供は成人に際して共同体を去るか留まるか、選択できる。(再洗礼派ですから)

補足)通俗道徳論について

安丸良夫さんの「通俗道徳」論の私の解釈については、「現代思想 総特集 安丸良夫」(2016)を参照していただければ幸いです。

ここでは、「通俗道徳」を競争社会への「自己陶冶」の技法(フーコー)として解釈する線を強く押し出しました。

一般に、大坂を中心にした経済・金融ネットワーク、商品市場の活性化、マニファクチュアなど、経済的に見れば、江戸時代、とくに18世紀以降は「初期資本主義」的段階に入った面があります。

しかし、「私的所有権」の絶対不可侵、それと関連して「質流れ」以外の不動産売買の自由化、という点でまだ「資本主義経済」とまでは言えません。(例えばいわゆる大名貸しの「踏み倒し」)。

18世紀の英では、どんな爵位の貴族でも借金を返せない場合「債務者監獄」に原則的には収監されます。

これ、19世紀にも続いたので、「ホームズ」シリーズでは、没落した貴族の犯罪、というパターンがあります。

法学的な刑民事上の形式的平等(「自由主義」)と不動産売買の自由化・大土地所有の実現、格差の加速度的拡大は、やはり明治以降、ということになるでしょう。

従って江戸は「近世」、「近代」は明治から、という区分が適切である、と思われます。

「フェリシテ」(2017年・ベルリン映画祭銀熊賞)

コンゴの首都、キンシャサの場末のクラブで歌う女性フェリシテの精神の死と再生をマジック・リアリズム(魔術的リアリズム)的手法で描いた映画。

この映画は、マジック・リアリズム的方法を、まったく「ことさら」感なく、ストーリー、画面構成に生かしています。

また、キンシャサの場末の「路地」感をドキュメンタリー的方法で描いている部分も成功してます。

監督は父セネガル人、母フランス人のハーフ(ダブル)。フランスではアメリカとは違い、俳優の黒人さえ稀。まして監督となるとさらに少ない。

もちろん、アメリカでも監督となると、スパイク・リーなど少数の例外を除くとあまり例がない。

また、俳優、アンカーなどメディアで黒人がある程度登場するからと言って、社会では人種差別がなくなったわけではない、

米国では人口の1%前後が1990年代から刑務所に収監されており、その大半が黒人。

黒人男性の半数近くは収監経験があります。

一方、フランスではマグレヴ系の俳優はここ20年で映画に頻繁に出てくるようになりましたが、監督となると、やはり稀。

黒人となると、さらに稀となる。

いずれにせよ、ここしばらく低迷傾向にあったフランス映画で久しぶりの快挙だと思います。

鶴見俊輔-「論理-実証主義」の脱構築(上)

2000年に出版された鶴見俊輔をホストとした加藤周一との対談は、まさに戦後思想の「末弟」たちの21世紀への「遺言」とも言えます。

扱われているテーマは、「進歩主義」の瓦解、世界戦争、ファシズム、帝国主義と植民地主義、科学・技術、南北問題、現代芸術と科学、フェニミズム、など多岐にわたる。

加藤周一さんについてはまたいずれ詳しく書く予定ですが、今日は少し鶴見俊輔さんについて、若干私の見方を述べたい、と思います。

まず、私の「戦後思想家」の定義は、「ファシズム」に対して、態度決定を迫られる年齢に達していたこと、日本で言えば1937年の日中戦争の際に「青年」として批判的に判断できたこと、ということになります。

37年以降には「ファシズム」や「中国侵略」を批判する言説そのものが完全に日本社会から消えますので、それ以降の「世代」は、まったくの例外を除いて1945年の敗戦以降、はじめて「ファシズム」が「悪」であったこと、「南京大虐殺」という事件があったことなどを知らされることになります。

(ヨーロッパでも1939年までは「ファシズム」は「ネガティヴ」なものではありませんでした。中道右派より右にとっては少なくとも「共産主義」より「まし」)

著者からご恵投いただきました。

熊野さんの本の内容は、入門書としてはちょっと難易度が高いですが、『存在と無』はそもそも超難易度が高いので、それはやむを得ない思います。

『存在と無』と比較すると、ハイデガーの『存在と時間』、とても明快で、疑問点はほとんど残りません。(批判すべき箇所はいろいろありますけれども)。

ここ数十年日本では、「サルトルはハイデガーを誤読している」などといった「デマ」が流通していましたが、そもそも『存在と時間』はあのサルトルが「誤読」するレベルの本ではないのです。

サルトルは確かにハイデガーを参考にはしましたが、まったく別の哲学を構築しました。

次世代のフーコー、デリダなどは、サルトルを「迂回する」ためにあえてハイデガーを持ち上げる「振り」をしましたが、日本の「現代思想」は鶴見俊輔の言う「輸入代理店」の悪い癖で、すっかりそれに踊らされた、と言ってよい。

デリダは晩年、サルトルを「来るべき幽霊」、「回帰する亡霊 un revenant」と呼び、「われわれの前を走り、その後を追いかけて、われわれが息を切らす」と続けました。

ともあれ、熊野さんのこの本、「時代がようやくサルトルにおいつきつつある」ことを示してくれている良書だと思います。

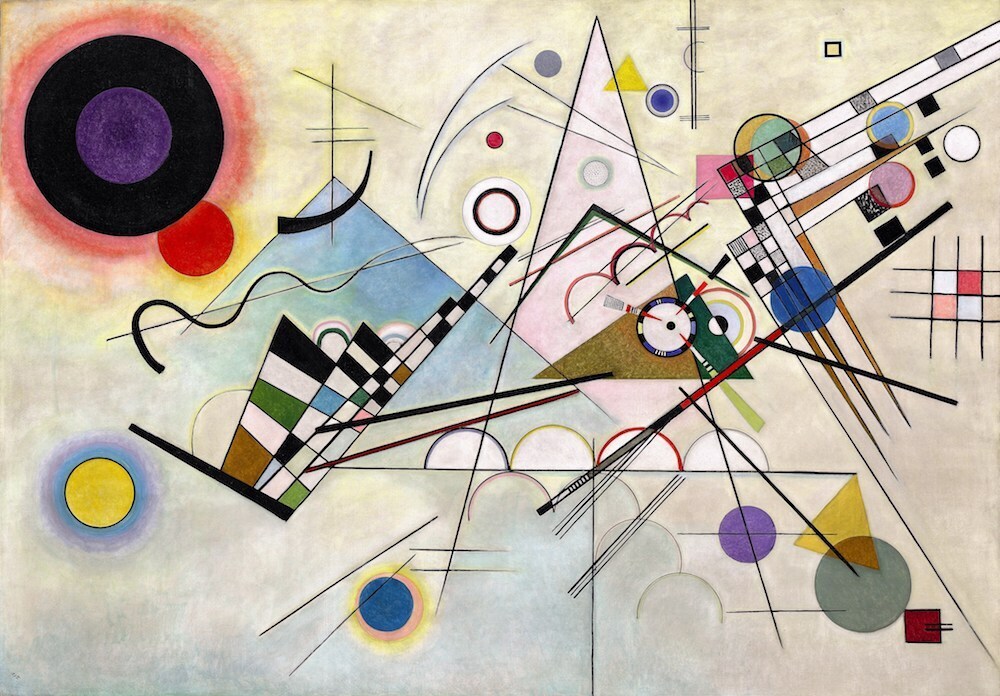

左下ポントルモ「キリストの十字架降下」

右下「神々と巨人族の戦い」

1545年のトリエント公会議以降、この「ダイナミック」な技法を用いて「反宗教改革」のいわば視覚的デモンステレーションとなったのが、ルーベンスとその工房です。

カトリックはプロテスタントと違い、「聖書」を信徒が「勝手に読む」ことを禁止します。

しかし、ルター以降活版印刷の技術と識字率の向上によって、信者を「聖なるテクスト」を媒介に激増させたプロテスンタントに対し、態勢を立て直したカトリックは、ダイナミックの技法を用いた「視覚的物語」によって「民衆」の聖書への要望に応えようとします。

ネーデルランド北部の教会では壁の装飾が白く塗りつぶされたり、教会自体破壊されたりしましたが、ネーデルランド南部(つまりフランドル)では、ルーベンス派の絵が教会を占拠していきます。

「フランダースの犬」のネロが見るのを望んだアントワープの教会のルーベンスもその一つです。

ことほどさように、政治と美術は分かちがたく結びついているのです。

「大澤ー橋爪」対談本に「驚く」

21世紀に入ってから「現代思想」は社会学化の局面に入ります。

宮台真司と東浩紀、それに「思想地図」などは、その象徴。

『批評空間』くらいまではあった「海外思想情報」(多いに歪められてはいたが)は、ほぼ入らなくなり、「思想」言語の鎖国化に歯止めがかからなくなった。

東浩紀などは、浅田彰のような「左翼の振り」も拒否し、「日本に閉じこもって何が悪い」、「日本凄い」(サブカル)、という本音を全開する「旗手」。

宮台の「左翼フォビア」、「ミゾジニー」も日本のサブカル界隈のハビトゥスを増幅した言説。

そして橋爪さんと大澤さんは思想の「社会学化」を牽引した、ツートップ。

お二人とも、歴史・宗教・政治に関する予備知識全くなしで、やたらとこの手の対談本をお出しになる。

昔、立ち読みで「驚いた」のは、「ふしぎなキリスト教」という新書で、「キリスト教には教会法はない」という一節が目に入った時。

宗教改革までのキリスト教関係者は教皇・枢機卿も含め、聖書はろくに読んでいなかったが、教会法、その運用にはやたらと詳しかった。

聖書が重要文書となったのは宗教改革以後。

日本の言説の自閉化・J化に果たした社会学の果たした役割も考える必要がありそうです。

「アクト・オブ・キリング」と「ルック・オブ・サイレンス」 (続)

日本ではどうも「想像の共同体」を文脈抜きに使いまわす時期が長すぎたように思います。

訳者の白石隆などは、はっきり言ってアンダーソンの立場には何の共感もない人間です。翻訳もはっきり言って誤訳も多い。

アンダーソンは基本的に第三世界ナショナリズムに肯定的であり、1965年の事件についても、「共産党が合法性に拘り過ぎたのは政治的に失敗」という意外(?)な指摘をしています。

いずれにしてもこの1965年の大虐殺事件は「Global cold war 」に決定的な影響を与えました。

米国は共産主義のヴェトナムへの

「封じ込め」に成功します。

私見では、この時までむしろ「中国派」だった日本共産党が決定的に「武闘路線」を放棄し、「日本」共産党として議会主義に最終的に参加することを選んだのは、この事件の結果ではないか、と推測しています。

つまり「煽るだけ煽った」毛沢東の中国が、実のところ、PKIを助ける能力も意志もない、ということが明白になったからです。

これは事柄の性質上、文書資料によって「確定」するのはおそらくまだ数十年かかる、あるいは「確定」するのは無理かもしれませんが・・・状況証拠からして間違いない、と思われます。

「アクト・オブ・キリング」と「Look of silence」

東南アジアでの米国の「宗教戦争」の最中、1965年、インドネシアのスハルト派軍部とCIA、MI6(英軍事情報部)、オーストラリア情報機関の連携、そして右派民兵集団の動員により、数百万ともよばれるインドネシア共産党員及び関係者が虐殺されました。

これによってアジア最大とされたインドネシア共産党(PKI)は地上から消え去りました。

この二つのドキュメンタリーは、加害者(とくに民兵集団)にインタビューを進める過程を映像化しています。後者は被害者の関係者も登場します。

恐ろしいのは、この大虐殺は未だインドネシアでは公的に批判の対象になっておらず、関係者の処罰も行われていないこと。むしろ被害者側のサバイバーが、身を潜めて生きていかなければならない。

スハルト政権自体は倒れたとは言え、インドネシアのエスタブリッシュメントが、「虐殺」に加担した側との連続性が強いことが根本的な原因でしょう。

本来、インドネシアを研究フィールドにしていたB.アンダーソンはこの事件に関してスハルト政権を強く批判したため、長く入国を拒否され、結果として広く東南アジアを研究対象としたため、「比較の亡霊」という名著も生まれます。

「暗殺」と「密偵」

日帝支配下の朝鮮・満州・上海を移動する「独立」運動の闘士たちの映画、「暗殺」。

決して「シネフィル」的な映画ではないが、「密偵」と並んで、近年の「韓国」映画の湧き上がるパワーに溢れている。

日本映画・批評の低迷は、政治・社会と正面から向き合ったよい意味での「大河メロドラマ」をひたすら回避してきたことに一因があると思う。無理につくろうとすると、結局山本薩夫や山崎豊子のリメイクになってしまう。

ここでは詳しくは論じられませんが「この世界の片隅で」(映画)の決定的な弱点は脚本の弱さ、というか悪い意味でのナイーヴさにあると思います。

一点だけ、主人公の夫が海軍法務部に勤め、陸軍を戯画化するという戦後流布した「物語」になっていますが、現実にはそれほど単純なものではない。陸軍、海軍双方に大きな責任がありました。

また、主人公の肝心の台詞、ほぼ聞き取れないし、また「聞き取れた」としても原作のように「在日」の人々への眼差し、とは受け取れません。

従って、この映画に対して在日の方、韓国の方が違和感をもつのは当然でしょう。

映画は「総合芸術」なので、いくら視覚的に繊細な絵をつくれても、戦争を扱いながら脚本が決定的にダメであれば、少なくとも私は評価できない。

「機械人間 machines」(インド、ドキュメンタリー)

インド、グジャラート州の、ある繊維工場と労働者たちを、映像としての完成度を徹底して追求しながらフィルムに収める。

インドと言えば、バンガロールなどのIT産業のお話しがよく報道されていますが、労働者の圧倒的多数は、むしろこの映画で描かれるような、労働法・労働規制を排除した19世紀的な環境に置かれている。

組合をつくろうとする試みが稀にあっても、リーダーたちは暗殺される。

劣悪な労働環境の中、子どもたちも化学物質にまみれながら、働いています。

エンゲルスが描いた19世紀における「イングランド労働階級」とほぼ相似的です。

グジャラート洲と言えば、1990年代半ば(94年と記憶していますが)、時のBJP州政府、警察の暗黙の支持の下に行われた、ムスリムに対する「ポグロム」でも知られます。この際、少なくとも数千人規模の犠牲者が出ました。

この時の州政府首相が現在、インド共和国首相のBJP党首のモディでした。

マクロに見れば、新自由主義グローバリズムと極右原理主義との結合、というありふれたものでありながらも、危険きわまりないうねりが米国、ブラジル、インド、それに日本、いわば太平洋、インド洋を横断してせりあがっている。

続き)

判事に関しても、最高裁事務局が定期的な研修と人事権によってコントロールしているのは周知のとおり。

もし、仮に日本で司法権力が独立していたとすれば、冷戦後イタリアでキリスト教民主党、社会党など政権担当与党が軒並み構造汚職で逮捕され、崩壊した事態と類似の様相を呈したと思います。

にも関わらず、日本では検察・警察と政治権力・財界の関係を映像化したものが極端に少ない(とくに劇映画)と感じます。

逆にタレントに「型破りの検察」をスター化して描いたり、公安側から撮っているアニメなどがある。

近年の韓国映画では、ノワールの形式をとったもの(江南ブルース)、あるいは弁護側から撮った「法廷闘争」もの(「国選弁護人」)、両方の要素があるもの(「インサイダーズ」)など、複合的なパワー・エリートの構造を娯楽物として仕上げる劇映画が続出しています。

都市開発・地上げとマフィア、検察、財界・政界との関係など、日本に類似した構造が筋になっていることも興味深いです。

決していわゆるフォトジェニックな映画ではありませんが、やはりパワーで圧倒する昨今の韓国映画の勢いを感じさせます。

「支配階級 ruling class」ー合法化された暴力の管理者ー検察

近年の韓国映画は、検察と財界・政界のつながりを描くものも多い。

検察・警察は、軍隊と並ぶ「合法化された暴力」の管理者でありまがら、一般的に組織としてあまり表に出ることを好みません。

日本など、自衛隊、防衛省などよりも、警察庁、検察の方が実質的にははるかに権力を持っていると言っていい。

特に安部前政権、経産省+警察キャリア公安組によって固められていた。

日本では、元来三権分立、とくに司法の独立が機能していません。

いわゆる「統治行為」論をはじめとする「政治案件」は言うまでもなく、刑事案件でも、圧倒的に検察優位であり、起訴された場合の、世界に類を見ない99%前後の有罪判決率などは、この検察優位の一つの表れと言えるでしょう。

賛否両論ある「裁判員制度」も一審だけのことであって、二審、三審には関与できません。

いずれにしても、現在のところ、裁判員制度が検察に歯止めをかけるようにはなっていないようです

また「死刑執行」に関しても法務大臣に圧力をかけるのは、検察です。

つまり法務次官よりも検事総長の方が上なのです。

判事に関しても、最高裁事務局が定期的な研修と人事権によってコントロールしているのは周知のとおり。

ロベール・ブレッソン「ジャンヌ・ダルク裁判」

当時の裁判記録を忠実に再現したとされるブレッソンの「ジャンヌ・ダルク裁判」。他の多くのジャンヌ・ダルクを扱った映画と異なり、啓示や戦闘のシーンは一切なし。

ジャンヌ・ダルクについては、いままでかなりの映画監督が取り上げてきました。ドライヤー、ロッセリーニ、リヴェットなど。シェクスピアの「ヘンリー6世」では、英側から描かれるので、かなり「好戦的」な女性として描かれます。

ブレッソンのこの映画では、「人を殺すのは本意ではなく、剣よりもむしろ旗をもつことを好んだ」と法廷で述べています。

記録に残っているわけですから、実際そう述べたのでしょう。

いずれにしても、ジャンヌ・ダルクは延々と著述でも描かれてきたので、ジョレス(社会主義者、第一次大戦に反対して暗殺)、バレスのダルク、近年ではFNのダルクなど、語り手によって、「ジャンヌ」にはかなり違う意味を担わされてきました。

この映画の最後には「有罪が確定している刑事裁判」の欺瞞、拡大すれば「すべての刑事裁判の欺瞞」を描くことを意識した、という趣旨のコメントが流れます。

これは「スリ」で最後ラスコーリニコフが司直の追求を振り切ってしまう、というブレッソンの姿勢にも通じるところでしょう。

「ブレッソン、フーコー、サルトル、そしてアナーキズム」

私見では、ブレッソンの刑事裁判、国家機構への正統性への疑問は、M.フーコーの立ち位置に通じるものがあると思われます。

「監獄の誕生」、「ピエール・リヴィエールの犯罪」、あるいはコレージュ・ド・フランスの監獄、刑事権力の知的正統性の誕生などを扱ったものではさらにはっきりと近接性が窺えます。

ただ、もっと言えばこのブレッソンやフーコーの視点はある世代までのフランスの「アナーキズム」と呼ばれる空間ではかなり共有されたものだったとは思います。

例えばこの点ではサルトルとフーコーでは違いはありません。むしろ、サルトルの方が一貫してアナーキズムの側に立っていた、と言えます。

ただ、ブレッソンのこの映画の時代的文脈で言えるのは、15世紀フランス北部を占領していた英軍とブルゴーニュ派の同盟が、第二次大戦中フランス北部を占領していたナチスとコラボの関係を想起させざるを得ない、ということです。

おそらく当時の観客の多くはブレッソンの示唆とは別に、そのように観たのでは、と推測されます。

その点では当時、この「ジャンヌ・ダルク裁判」はレジスタンスの映画としても受容されたのでしょう。

これもブレッソンの傑作の一つだと思います。

V.ユーゴー『レ・ミゼラブル』

フランスでは大詩人とされるユーゴーですが、日本では詩人としてというよりは、やはり「レ・ミゼラブル」の作者として知られている印象です。

僕も、複数のフランス映画バージョンを見てきましたが、近年の英語版ミュージカルも、テンポよくつくられていたと思います。

ただ、別の意味で印象に残ったのは、最後J.=ヴァルジャンの死の場面で、「現世の罪」から洗い流されて昇天する、というメッセージになっていたことです。

原作では、あるいはフランス版映画では、J.ヴァルジャンは、「罪」を犯したとは見做されておらず、むしろブルボン王政復古と産業革命の進展によって生み出された「悲惨」と「不正」の犠牲者にして抵抗者という位置づけです。

また、ユーゴーも含めロマン派一般はプロテスタンティズムよりも、「原罪」の観念を限りなく希薄化したカトリックに近く、ードイツ・ロマン派詩人たちもほぼすべてカトリックに回帰したーその点も映画版ミュージカルは、原罪とそこからの救済、というプロテスタンティズムの様式に従っていて、その点、やはりアングロ・サクソン的で興味深かったです。

いずれにせよ、この映画、近年の英語圏の若年層の「左傾化」の感性と共振していることは間違いないと思われます。

「文学と映画・・・ユン・ドンジュとエミリー・ディキンソン」

昔からいわゆる「文芸」映画、というものがありますが、文学と映画はまったく別のジャンルなので、いわゆる名作を原作にした映画が成功するとは限りません。

典型的なのは、トルストイの「戦争と平和」。これはアメリカ、ソ連どちらの映画化も失敗だったと言ってよいと思います。

とくにアメリカ映画の場合、かならず登場人物に英語を話させますので、これはちょっと苦しい。第二次大戦時を扱った映画でもSSやドイツ国防軍の将校が英語を話すのはやはり無理があります。

詩人の伝記映画、となるとさらに難易度は上がると思うのですが、エミリー・ディキィンソンとユン・ドンジュの二つの伝記映画は、どちらもよかったと思います。

後者の作品、ほとんどの部分をモノクロで撮っているのですが、これはとくに詩人を主役にする場合、冒険だと思うのですが、全体に抑制の効いた画面になっていたと思います。

あと、当然ながらユン・ドンジュを描く場合、日本の植民地支配の暴力とそれへの抵抗、というきわめて「政治的な」テーマと「ポエジー」のバランスというか、交差(「抵抗」が「ポエジー」になる場合もある)がデリケートな問題になりますが、僕はそこも基本的に成功しているのでは、と感じました。

哲学・思想史・批判理論/国際関係史

著書

『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年

『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年

『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)

編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年

編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年

論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号

「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号

翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年