#落語 #寄席

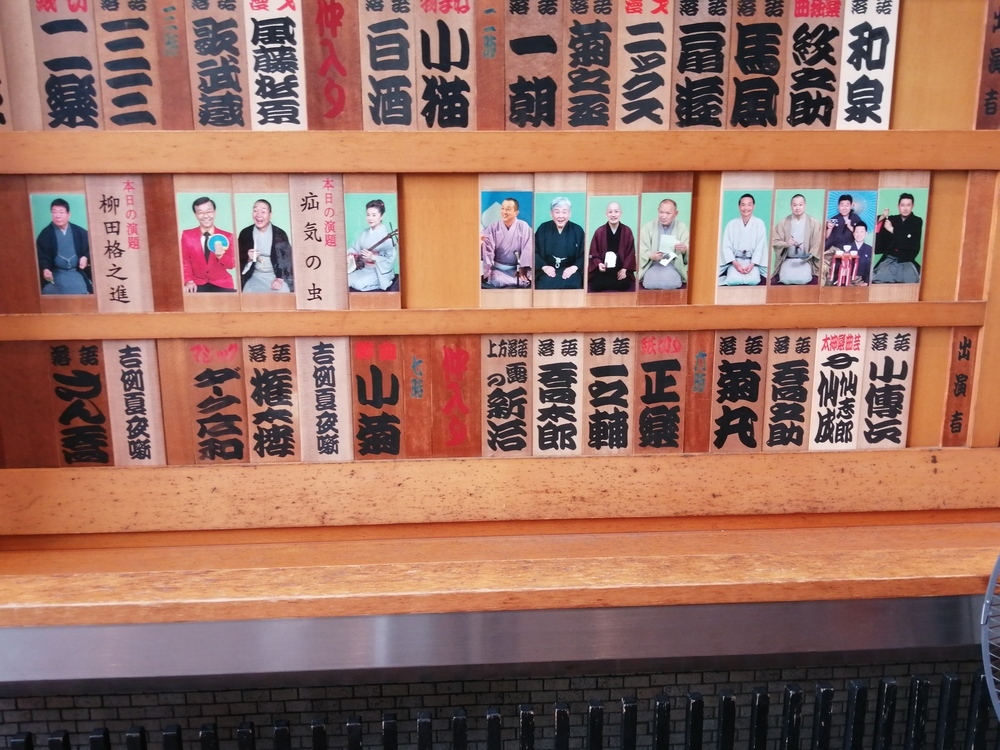

2023年4月10日(月)鈴本演芸場四月上席昼の部千秋楽へ

仕事の目鼻がついたので、ようやく行けた千秋楽。昨晩、演目は何だろうと考えていたときに、季節外れではあるけれど何とはなしに文七元結もなくはないな、と思っていたら、なんとその通りに。マクラでさんどら煩悩の話をし始めたとき、キターーー!!とそれだけでうるうる目になってハンカチ出したよ。

前座 十八 からぬけ

落語 やなぎ のっぺらぼう

太神楽 翁家社中

落語 玉の輔 財前五郎

落語 さん花 家見舞

漫才 ロケット団

落語 文雀 豊竹屋

落語 小ゑん ぐつぐつ

紙切り 正楽 猫と鶯、神輿

落語 小平太 のめる

~仲入り~

奇術 広和

落語 馬るこ 大安売

落語 馬石 たらちね

俗曲 小菊

落語 さん喬 文七元結

やなぎ「のっぺらぼう」

新作も手掛けるやなぎさんだけあって、ただの「のっぺらぼう」ではなく、夢中夢のようなかたちで現代の女子高生が登場するのが面白かった。

さん花「家見舞い」

小んぶ改めさん花になってから高座を聴くのは初めて。立派になったなぁ。なにせ前座デビュー直後の様子を知っているだけに感無量。さん花さんのしゃべりは骨太で男っぽくてべらぼうに歯切れがいい。声もいいし、今度大ネタも聴いてみたいな。

(つづく)

#落語 #寄席

2023年3月31日(金)さん喬一門会夜の部へ

開口一番 小きち「金明竹」

落語 小志ん「?(新作)」

落語 喬之助「堀之内」

バイオリン漫談 小傳次

落語 左龍「馬のす」

新舞踊 さん喬「矢切の渡し」

落語 喬太郎「えーッとここは」

~仲入り~

漫才 左龍・喬之助

落語 小傳次「四人癖」

マジック 広和

落語 さん喬「百川」

コロナ禍初、4年ぶりの一門会。やっぱり楽しすぎる。和気藹々感とサービス精神満載。次々と趣向を繰り出して、あの手この手で楽しませてくれる。やっぱりこの一門、大好きだ~♪

小きち「金明竹」

今回は最前列だったので、しみじみと眺めた。まつ毛が長い

喬之助「堀之内」

黒紋付だったので何事かと思ったら、対照的に粗忽of粗忽ともいうべき「堀之内」。粗忽者が喬之助さんにすごく合ってて楽しかった。この噺、猫を手拭いと間違えるところが好き。どう間違えるんだよw

(つづく)

#落語

2023年3月29日(水) さん喬独演会@江戸深川資料館へ

開口一番 小きち「子ほめ」

さん喬「夢の酒」

さん喬「百川」

~仲入り~

さん喬「百年目」

今月二度目のさん喬独演会。もう少し家から近ければ……もう少し開演時間が早ければ……何の文句もないとても好きな会&会場。今回は良い席だったのでよく見えてとてもよかった。

さん喬「夢の酒」

夢のマクラを振り始めたので、これは「天狗裁き」来たか!と色めき立った(笑)。このあと考えられるのは天狗裁きか夢の酒か。両者を分けるものは最初の一言。前者なら「ちょいとお前さん、起きとくれよ!」後者は「ちょいと若旦那、起きてくださいな!」今日は後者(^^)。この噺は、舅である大旦那が優しくて、一貫して嫁のお花の側についてくれるのが好きだなあ。

さん喬「百川」

思えば17年前に初めてさん喬師匠の落語を聴いたときの一席目がこれ(もう一席は唐茄子屋政談だった)。何度も聴いているけど、やっぱり爆笑。師匠の百兵衛さんは可愛らしい。慈姑のきんとんを丸呑みさせられたあとで、下におりてきて涙ぐんでいるところが好き。(つづく)

#落語 #寄席

2023年3月22日(水)鈴本演芸場「五代目江戸家猫八襲名披露興行」二日目へ

やっぱり披露興行は目出度くて賑やかで華やかで、お祝いムードが充満していていいね。外せない。昨日は満席だったこともあって、ちょっとのことでも起きる笑いの厚みが段違い。やっぱり寄席はこうでなくっちゃ!

落語 杏寿「寿限無」

奇術 広和

落語 歌司「小言念仏」

落語 さん喬「真田小僧」

落語 花緑「二階ぞめき」

漫才 風藤松原

落語 馬風 漫談

落語 一之輔「長屋の花見」

俗曲 小菊

落語 喬太郎「スナックランドぞめき」

~仲入り~

襲名披露口上(司会:喬太郎、向かって左から一之輔、花緑、正楽、猫八、正蔵、市馬、馬風)

太神楽 仙志郎・仙成

落語 正蔵「新聞記事」

紙切り 正楽(猫、猫八、桜)

落語 市馬「山号寺号」

ものまね 小猫改メ五代目江戸家猫八

杏寿「寿限無」

両親がわが子の名前を言うときの超絶早口が凄かった。

歌司「小言念仏」

なんと、子供の頃によくテレビで見た三代目猫八の娘さんが歌司さんの奥さんらしい。なるほど、それで顔付けされたのね。いかにも小言念仏を唱えそうな風貌で、飄々と可笑しかった。(つづく)

#落語

『さん喬一門本』面白かった!弟子自らが綴る入門譚。落語との出会いや噺家を目指す経緯は一人一人違っても、師匠に巡り合って、その惚れた師匠に押しの一手で、(時に何度断られても)ひたむきに思いを伝える一途さは皆同じ。まるで初恋話のように甘酸っぱくて純情。そこから弟子たちの個性と師匠の人となりが浮かび上がる。一門会の前に読めてよかった😺

編集は入っているにせよ、弟子自身が書いているので、それぞれの文才も感じられて興味深い。ほかの全員が「I」を主語にしていたのに、喬太郎だけ「He」で自らを語っているのが印象的。文章もさすがにうまい。あとから弟子入りした人ほど入門までの苦労が大変で(師匠が積極的に弟子を取っていなかったから)、なのにひたむきに押していく姿は本当に恋愛にも似て、ちょっと感動的でもある。(一番下の小きちさんは27回断られたらしい)

あと、惚れた師匠に晴れて弟子入りを果たしても、それからの厳しさ、苦労は並大抵ではないことも透けて見えた。

冒頭と末尾、それから弟子ひとりひとりに付したさん喬師匠の文章もとてもいいし、それぞれの弟子をどう見ているかの視点もすごく興味深かった。これから一門の皆さんを見る目がちょっと変わったかも。

あー、それにしてもマストドンだと本の感想もたっぷり書けて嬉しい^^

アップ忘れてた。2023年3月13日(月) 「さん喬十八番集成~陽春公演~」

今日こそ聴けるか「井戸の茶碗」の願いとともに国立演芸場へ。結局……

左ん坊「やかん」

さん喬「締め込み」

さん喬「中村仲蔵」

~仲入り~

さん喬「百年目」

「締め込み」は久しぶりだ、嬉しい、と思って記録を調べてみたら、じつはさん喬師匠では一度も聴いていなかった。持ちネタのひとつであるのは前から知っていて、いつか聴いてみたいと思っていただけだったのか。寄席でかけるようなこういう軽い噺はむしろ巡り合うのが難しい。でも聴けてよかった。夫婦喧嘩の楽しさよ。柄の襦袢を着ていて、それでときおり女房が涙をぬぐう際に、ちょっとどきっとしたりもして(^^)。

「中村仲蔵」では噺にふさわしく黒紋付ながら、裏が真っ赤で袖からちらりと覗く。これまたどきっ。

「百年目」では旦那を番頭と言い間違える痛恨のミスがあったけど、いいんだいいんだ。最後の旦那と番頭の話の中で、番頭が軽くナスカボを踊らされる場面があった。先月深川で聴いたときにはこれはなかった気がする。

ともあれ、桜の季節にふさわしく、温かい気持ちで終われるいい三席だった。

#落語 #浪曲

(つづき)

喬太郎「梅津忠兵衛」

初めて聴く噺だと思ったら、最後の最後に「小泉八雲作」と言っていて、ああなるほど、と。忙しいのにこのために覚えたのだろうか。それともときどき掛けていたのか。ともあれ、八雲ワールドの不思議な話は、とくに劇的なストーリー展開があるわけでも派手なアクションがあるわけでもないのに、ぴーんと糸を張り詰めたようにして客席を聴き入らせる話術はさすがだなと思った。「お若伊之助」にも通じるところが。

奈々福「鹿島の棒祭」

もう一席は古典を、ということで始まったが、唄い出しの「利根の川風たもとに入れて 月に棹さす高瀬舟」というフレーズはなんとなく聴いたことがある。浪曲って、たとえば「旅行けば駿河の国に茶の香り」みたいに、子供の頃にどこかで聴いたような文句がたくさんありそうだな。かっこいい一席だった。そして曲師の美舟さんの合いの手の可愛さったらもう。

ともあれ、このシリーズはずっと聴きたい。浪曲自体ももっと聴きたい。

#落語 #浪曲

(つづき)

奈々福「ものくさ太郎」

今回のお題が「日本の民話」だったということで、今日の新作浪曲は岩波文庫を底本とした「ものくさ太郎」。考えてみたら、ものぐさ太郎って名前は知っているけど、どういう筋なのかぜんぜん知らなかった。聞いてびっくりだよ、こんな話だったのかー。あとでキョン師が「まるで三遊亭白鳥の新作みたいな話だ」といっていたが、まさにそんな感じ(笑)。奈々福師はあえて浪曲ふうに翻案せず、民話をそのまま語るようにやってみたといっていたが、「○○にけり」「○○なり」みたいな語尾を混ぜたのがとてもおかしかった。また、盛り上がって唄に入るところなどは、急いで3日で仕上げたというだけあって、かっちり決まり切っていないスリリングな空気が曲師さんとのあいだに流れてジャズのセッションのようだった。とにかくあの声量のすごさったら。浪曲ってト書き付きのひとりミュージカル(プラスジャズ)みたい。(つづく)

#落語 #浪曲

2023年3月10日(金)「玉川奈々福 喬太郎アニさんにふられたいっ!」@紀尾井小ホールへ

浪曲 奈々福(w/美舟)「ものくさ太郎」

落語 喬太郎「梅津忠兵衛」(小泉八雲作)

~仲入り~

浪曲 奈々福(w/美舟)「天保水滸伝より 鹿島の棒祭」

喬太郎が事前に出したお題をもとに奈々福が毎回新作の浪曲を一席つくって披露し、また喬太郎がお題に関連する噺を一席語るという企画の第一弾。これまでは「喬太郎アニさんをうならせたいっ!」というシリーズを7回ばかりやって、今回からが新シリーズ。長い浪曲をしみじみ聴くのは初めてだったけど、暮れに末廣で見た奈々福師匠があまりにかっこよかった(そして美舟さんが可愛すぎた)のが忘れがたく、チケットを取ってみたが大正解。ものすごく面白かった。ここしばらくの仕事上の憂さが吹き飛んだ(けどうちに帰ってきたらまた戻ってきたw)(つづく)

#落語 (つづき)

白酒「真田小僧」

さつまに落ちるところまでのフルバージョン。金坊のこまっしゃくれた小憎らしさ、親を手玉にとるあの表情、父親を翻弄する知恵の見事さ。いやー、笑った笑った。この噺って白酒師にぴったりな気がする。

さん喬「妾馬」

井戸の茶碗が聴きたいというのが最近の悲願で、今日は可能性があると思ったんだけど、紋付・袴姿で出てきたのでああ今日も妾馬か、と。でも、今年三回目とはいえ、何度聞いてもいい話。そして八五郎が本当にいい男。五月の鯉の吹き流しじゃないけど、腹に何のわだかまりも裏表もない、まっすぐで正直で温かく優しい。妹のおつると話すところは、何度聞いたって泣かずにいるのは無理。

さん喬「天狗裁き」

記録を遡って数えてみましたら、今日が栄えある14回目の天狗裁き(^^)。でも大好きなので、夢のマクラを振り始めたときには心の中でガッツポーズ。テンポと間がね、絶妙なんだなあ。同じ話を何度聞いても笑える古典落語って、考えてみたらすごい芸だ。

マクラで、仲良しの雲助師匠の話をしていたのも興味深かった。さん喬師匠とは出身地が同じだけでなく生まれた年も同じ。洋食屋の息子と蕎麦屋の息子。蕎麦屋の息子ののちの一番弟子が白酒師。だから白酒師には親しみを感じているとも語っていた。

(つづく)

#落語

2023年3月4日(土)さん喬・白酒二人会@光が丘へ

小きち「子ほめ」

白 酒「真田小僧」

さん喬「妾馬」

~仲入り~

さん喬「天狗裁き」

白 酒「宿屋の富」

こんなにいい組み合わせの会なのに、会場に入ってびっくり。入りが半分くらいしかない。個人的な実体験でいくと、今日みたいな「地方都市」感のある町での会はけっこう人が集まるもので、よく行く三鷹もそうだし、先日の小金井なんか二階席まで満席だった。なのになのに、ううう。さん喬師匠が「これくらいがちょうどいいですね。全員の顔覚えましたから、途中で帰ったらすぐにわかりますよ」なんていって笑わせていたけれど。

でも会自体は、折からのぽかぽか陽気にぴったりの明るく楽しい四席で大満足。

小きち「子ほめ」

今日はたっぷり20分もらっていたので、和歌の下の句をつけるところまでフルバージョンの子ほめ。意外とめったに聴けないかも。赤ん坊が産まれて七日目と聞いて「初七日?」と言わなければいけないところを、間違って「お七夜?」と言ってしまう痛恨のミス。なんとかごまかしたけれど、今日は前のほうの席で表情がよく見えただけに、「しまった!」という心の声が大音量で聞こえてくるようだった。あとで楽屋で師匠に大目玉食らってないといいんだけど。(つづく)

#落語

(つづき)

さん喬「妾馬」

黒紋付に袴姿だったのでもしやと思ったら、やはり妾馬。気持ちの温かくなる噺ベスト10を選んだら、この噺は絶対上位に入る。さん喬師匠演じる八五郎の、がさつだけどまっすぐな優しさ、温かさ、明るさ、可愛らしさが会場に充満して、誰もが必ず幸せな気持ちになって家に帰れる一席だよね、これって。子らも大いに笑っておったよ。「三太夫、良き友を得たな」のところが何度聞いても本当に大好き。

ちなみに、さん喬師匠は中大付属高校の出身なので、武蔵小金井と縁があったというのは知らなかった。「本当に変わりましたねえ、昔なんて……」というから昔はどうだったのかと思ったら、「肥を撒いた田んぼを縫って学校に行っていたのに」だって。わはは。

#落語

(つづき)

小痴楽「あくび指南」

末廣で初めて聴いたときに、江戸弁の気持ちよさと、にじみ出る華がすごく印象に残ったが、それは今日も健在。堀から上がってつーっとナカに繰り込んじゃうおかしさもさることながら、あまりに下手くそでしまいに泣きだしたのには笑った。わたしはあくびにつられる体質なので、こちらもお連れさん以上にご器用に何発もあくびをしましたよ。

マクラも興味深かった。出身校である明星学園(三鷹の辺にある)の話。あそこは教科書も何もなく、先生が教えたいことを教えたいように教えるらしい。服装も自由、変な校則もなく、小学校のうちからみんな好きな恰好をしている。いいなあ、そういう学校あるんだね。その母校の後輩(?)の小学生が今日は大勢招待されていたらしい。子供が苦手なわたしとしては、かける噺の範囲が狭まるのでなるべく子供は寄席や落語会に来てほしくないんだけど、まあ仕方がない。(つづき)

#落語

2023年2月11日(土)小金井さくら寄席へ。

地元のロータリークラブが、その30周年を記念して主宰し、ウクライナ支援とも銘打った会。最初にロータリークラブ会長の挨拶から始まるという珍しい進行^^

ちょっと運営の手際の悪さというか、ロビーの凄まじい混み方(誘導のまずさロビーの狭さ)や、アルコール消毒剤の少なさが気になってしまった。ほかにも、通りすがりにすぐうしろで(ウレタンマスクで)咳込む女性、会の途中で何度も鳴った携帯と、むむむと思うところ多々ありつつも、中身自体は楽しく温かく、いい会だった。

小きち「子ほめ」

小きちさん、じつはなかなかに昭和の古き良き二枚目顔。坊主頭にお目目パッチリ。まつ毛も長そう。外見のみならず、素直そうな語りは本当に好感がもてる。頑張れ。

㐂三郎「手水廻し」

小太郎改メ㐂三郎に昇進したのはコロナ禍の2021年だったから、真打になった高座を聴くのはこれが初めて。前座の小ぞうさんのときからどれだけ見てきたことか。立派になったね、うんうんと、気分はすっかり遠い親戚のおばさん状態。昔からのからっと陽気な芸風はそのままに、とても楽しい一席だった。「手水廻し」はよく考えてみると初めて聴いたかもしれない。まだまだ未聴の噺が山ほど山ほどあるなあ。(つづく)

#落語

(つづき)

「浮世床」

始まってびっくりした。さん喬師匠の浮世床なんて、聴いた記憶がない。終わったあとの話によると、数十年ぶりにかけたらしい。「お客様の中にも、さん喬の浮世床は聴いたことがないとお思いの方がいるのでは」。まさしく。……と思ったけれど念のためにさっき記録を調べたら、なんと一度だけ2012年に三鷹で聴いていた。記憶は当てにならないなあ。ともあれ、軽妙で、可愛らしくて、とても楽しかった。

「百年目」

以前はあまり好きな噺ではなかった。どうも最後の旦那の話が説教じみているように思えて。でも今回はすごく心に沁みた。最後のところも、栴檀と南円草云々がどうのというのじゃない。あの幼くて色が真っ黒で、算術もろくにできず、おねしょが止まらず、お灸が熱い熱いと言って泣いていた、あの少年がこんなに立派になったという、お店の旦那としての嬉しい親心を吐露する場面なのだと、ひしひしと感じられて、涙がやたら出た。あとはまあ、自分も番頭を目指さねばならないのだろうな、ということも。同じように、「あんなに遊んで、どれだけぞんざいな仕事をしているかと思えば、穴ひとつない」と言われるようになりたい、というより言われなければいけないのだろうけど、さてどうだろうかね。

#落語

2023年2月3日(金)さん喬独演会@深川へ

開口一番 小きち「子ほめ」

落語 さん喬「鼠穴」

~仲入り~

落語 さん喬「浮世床」

落語 さん喬「百年目」

節分の日。入口で豆がわりの小袋柿ピーが配られる。シール付きの人はアタリで何かもらえたらしいのだが、わたしはハズレ。残念。でも5月の独演会チケットを先行販売していて、無事にいい席がゲットできたから、福はちゃんと来た。

「鼠穴」

さん喬師の独演会は基本的に三席。一席目がわりと軽めで、二席目と三席目がトリネタ級。今回は一席目で「夢」の枕を振ったので、もしや天狗裁きか……と思ったら、意外にもいきなり鼠穴。あとで話していたが、本当はまず天狗裁きやって、あとで鼠穴、と考えていたらしいのだが、それだと両方夢の噺だな……と思って、いきなり鼠穴に入ったらしい。惜しい。天狗裁きだったらわたしの記録が更新されたのに(^^)。

ともあれ、いつもながら素晴らしかった。この噺、好き。夢だからこそあらゆるドラマが詰まっていて、人間の恐ろしさ・哀しさがことのほかあぶり出される。今回は、蔵が燃えるところの描写がとくに印象に残った。炎の凄まじさ、一棟一棟が燃えていく描写の細かさ。10年の苦労が崩れ去るさまが目の前に広がるようだった。(つづく)