蓮実重彦はやたらとJ.ルノワールに言及するわりには、『ピクニック』の同年にJ.ベッケルとともに、『人生はわれらのもの』を撮影したことには全く触れない。

またルノワールは1937年には平和主義を訴えるJ.ギャバン主演の『大いなる幻影』を撮った。この映画はさすがに日本でも戦後一時期有名になったが、蓮実はことさらにこの映画への言及を避ける。

さらにルノワールはナチスの仏占領とともに米国に亡命、チャールズ・ノートン主演レジスタンス映画「祖国は我らのもの Vivre Libre」を撮影。この映画については、蓮実教信者達は存在も知るまい。

ちなみにJ.ギャバンは対独協力を拒否して米国に亡命している。同じくナチへの協力を拒否して亡命していたM.ディートリッヒとギャバンは一時期パートナーとなる。

J.L.ゴダールは知識人として人民戦線を主導、続くスペイン市民戦争にも義勇兵として参加したA.マルローをサルトルとともに、自らの「守護天使 Ange gardien」としていたが、蓮実はその意味を理解できず「マルローだけはやめなさい」と日本語で信者たちに布教するだけだった(しかしそれをゴダールに言えた筈はない)。

実際にはゴダールの映画史にはマルローの映画『希望』と原作の朗読が頻繁に引用される。

日本でも著名な印象派の画家、ルノワールの息子、J.ルノワールの1936年の映画『ピクニック』。

父の世代の作家モーパッサン原作の映画化だが、光と影の扱い、野外撮影など多くの点で、ネオリアリズモ、ヌーヴァルバーグの巨匠たちに大きな影響を与えた。

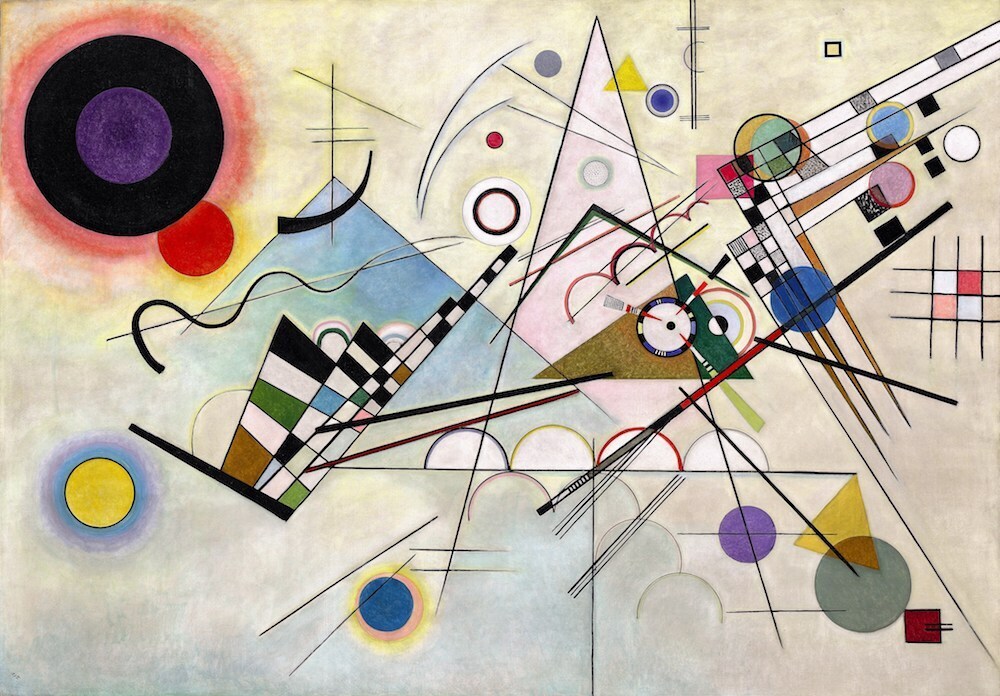

ゴダールの「映画史」はアトリエから飛び出し、光と色の関係を追及した印象派・後期印象派の絵画を多く引用している。ただし、商業的に成功したルノワールの父は省かれているけれども。

J.ルノワールの『ピクニック』は近代絵画の出発点となったマネ『草上の昼食』の構図に近い。というよりも、明らかにこの絵画を下敷きにしている。

『ピクニック』は反ファシズム人民戦線の1936年に撮影され、J.ベッケルの助監督として参加している。

同じ年、ルノワール、ベッケルは人民戦線のプロガンダ映画「人生はわれらのもの」を撮影している。

尚、下写真左上は、『ピクニック』の主演、シルヴィア・バタイユ。当時G.バタイユの妻であり、後J.ラカンと結婚、シルヴィア・ラカンとなる。

意外なことに、今日の「朝日」の論壇時評、憲法学の青井未帆さんが、『地平』創刊号の酒井隆史さんの論考を筆頭に挙げてくれている。

コメントの最後は「新たに創刊された雑誌『地平』が、かかる閉塞感を振り払う役割を期待したい」。

(ま、他の委員は、「あの」竹中平蔵の弟子であったり、HANADAの論文を挙げたり、とどうしようもない人もいるけれども。)

しかもオンラインでは、今月の雑誌を円状に配置し、その中央に「地平」を置く、写真が掲げられている。

さらに言うと、欧州政治について千葉大の「水島治郎さんに聞く」という記事も出ている。

欧州政治と言うと、これまでは「似非国際ジャーナリスト」国末憲人氏とここでも何度も批判した提灯学者の遠藤乾氏だった。

二人とも骨の髄からのマクロン主義者で、今回の仏議会選挙での反ファシズム「人民戦線」を批判している。今年東大先端研の池内恵の下に、「特任教授」として「天上がった」国末氏に至っては、「人民戦線」からの出馬を表明した前大統領オランドを「晩節を汚した」と罵倒する始末。

しかし、逆に国末氏が抜けたことで水島さんへの依頼が可能になったのかもしれない。

ところで、水島さんの写真、これ7階の図書室で撮ったのだなー。

私のZAITENは6階の方だったけど。

Le Monde diplomatique に掲載された、現在の地中海における各国の軍事的プレザンス。

一目に軍事的には「地中海」は米国の湖になっていることがわかる。

地中海を扼するジブラルタルを英国から拝借、スペインの海軍基地2つ。イタリアのナポリ、シチリア、ヴェネチィア北、に合計三カ所の海軍基地。

ギリシアにアテネ、サロニカ、クレタに三カ所。

トルコにイズミル他2ヶ所。

トルコのことを「権威主義だ」、「イスラム」だと囃し立てて置きながら、ちゃんと軍事基地はおいているのである。

またギリシアは軍事的には日本と同じくほぼ米軍管理下にあると言っていい。いずれにせよ、冷戦時代、緊急時にはギリシアとイタリアは米国・英国が共同で占領することになっていた。

また、これを見ると、アテネ、サロニカ、スエズ、ポートサイード、アレクサンドリア、マルタの港湾建設に中国が出資している。勿論、この出資はまだ米の覇権を脅かすようなものではない。ただ、なんでも「断トツ一番」でないと気が済まないヤンキー達は多少神経を尖らしている。

目下の懸案はこのルートによって補給を確保しながらイスラエルが大虐殺を続行していること。

今度はヒズボラー討伐を始めると言い出した。バイデンはこれも支持するのだろうか?

『地平』創刊にあたって、韓国のメディア研究者の方が紹介してくれた折り、私のことを「社会学者・労働問題研究家」としていて、?と思ったのだが、今日ふとその理由に思い当たった。

2000年代初頭の岩波講座で「近代日本の文化史」というものがあり、そこに私は「「近代」と「現代」ー丸山眞男と松下圭一」という論文を書き、それが韓国で翻訳されたのだった。

ここでは、松下圭一が「近代」と区別された「現代」の概念を練り上げたことを重視し、また「現代」における「抵抗の戦略」としてー企業別ではないー産別また地域型労労働運動を提起したことを指摘した。

たぶん、ここの労働運動の「在り方」の部分をお読みになって、私を「労働問題研究家」と誤解なさったのではないかと思う。

1950年代後半に出版された『市民社会理論の形成』は当時のマルクス主義全盛時代の共産党・社会党・新左翼のどこからも批判され、松下は「100年後に読まれればいい」と言っていたという。

ただ、松下は1970年代からの革新自治体を支える理論家ー経済学者の宮本憲一と並びーとなる。

「構造改革」という言葉も、この頃左派が使っていたものだが、21世紀になって小泉に簒奪された、と言えよう。

自治体民主主義の可能性、今ほど問われていることはない。

オノレ・ド・ バルザックは19世紀前半のフランス社会を「全て」を小説の中に封じ込めるデモーニッシュな意図をもち、その作品群をダンテの「神曲」にちなんで「人間喜劇」と称する。勿論、大西巨人の「神聖喜劇」はここから来ている。

バルザックの小説は、リヴェットによって「美しき諍い女(知られざる傑作)」、「ランジェ公爵夫人」が映画化されている。

またA.ドロンとともに「太陽がいっぱい」に出演したマリー・ラフォレの「金色の眼の女」もバルザック原作である。

バルザックは平民出身であるが、まだ身分制が強固に機能した当時のフランス社会で、貴族の家系であることを「詐称」し、「ド」(貴族であることを示)を名乗っていた。

またバルザックは、貴族女性との関係を追い求め、最後にはポーランド名門貴族のハンスカ伯爵夫人と死の直前に結婚。膨大なバルザックの借金は死後、夫人が清算した。

バルザックの身分制社会に対する強いアンビヴァレントは「ゴリオ爺さん」、「幻滅」に顕著に表れている。とくに「幻滅」の主人公リュシアンはバルザックの分身とも言える造形である。

ここでは貴族に対する強い憎悪が観察され、これは「ランジェ公爵夫人」にも通底する。映画では悪役の貴族夫人を演じるのは共にJ.バリバール(E.バリバールの娘)である。

今日の東京新聞、2面の下段全部、「地平社」の広告である。

『地平』創刊号、「たちまち3刷り」これはめでたい。3刷りということは約2万部だろう。かつて『前夜』創刊号が「この種の雑誌」としては「異例」の1万部だったが、それを凌いだことになる。

ただ、仄聞するところでは、社長の熊谷さんが全退職金をつぎこんだ資本金(900万)はすでに底をつき、城南信金からの融資を使い始めたとのこと。

そのことを考えると、広告費やら、すでに来月5日に迫っている第2号のことやら心配だらけである。

ちなみに次号はマクロンの「傲慢」かつ「軽率」な国民議会解散の前から欧州極右の特集を組む、という話だったので、これも「タイムリー」となる。そして次ぐ7日は東京都知事選と仏国民議会選決選投票である。

もし左派が勝った場合は今年の革命記念日(7月14日)は、どうなるだろうか?

いずれにしても『ガザ日記』を含めた創刊の7点の内、4点がすでに重版となっている。

私の本は、たしかに一番地味ではあるが、「読んで損はしません」よー、と。

今月のLe monde diplomatique巻頭論文はイラク侵略戦争の際、国連で大演説をぶって、国連軍として出兵しようとする米・英の企図を葬ったド・ヴィルパン元首相。

ここで、ド・ヴィルパンはパレスティナ国家の即時承認とG7からの仏の離脱を主張している。

勿論ゴ―リストであるド・ヴィルパンにとって仏のNATO脱退は「自明の前提」である。

WWII以後NATOの本部はパリに置かれていたが、ド・ゴール大統領の時、仏は脱退。NATO本部は現在のブリュッセルに移動した。

ところが、シラクの後の「維新的」大統領N.サルコジの際、仏はNATO復帰。ただし米軍基地は仏領内にはない。尚、サルコジは大統領退任後、汚職問題で逮捕され、一審、二審は有罪。

また仏社会党(PS)はゴ―リストよりも伝統的に親NATOである。ただし、ミッテランは大陸欧州主義者という点ではド・ゴールに近い。

ド・ヴィルパンに戻ると、マラルメに関する著書もす詩人である。30年代スペイン市民戦争に参加した作家A.マルローもWWII後はゴ―リストとなり、文化大臣も務めた。

WWII中、日本では仏での「レジスタンス」やアラゴン、エリュアール、サルトルなどの抵抗文学は知られておらず、加藤周一はマルローの作品を読んでいた。

フーコーが『言葉と物』の冒頭で古典主義時代の「エピステーメー」を集約するものとして提示しているのが、ベラスケス「侍女たち」である。

ここではベラスケスは、作中に自身を登場させているが、当時スペインでは画家が自らの作品に署名するのは許されていなかった。作中では、ベラスケスは宮廷装飾の責任者である「王室配室長」を保障する鍵袋を下げ、胸にサンチャゴ騎士団十字章を着けている。

現在、レオナルドはともかくとして、(正当にも)ラファエロ、カラヴァッジョ、レンブラント、フェルメールといった「巨匠」として扱われるベラスケスでさえ、貴族に準じる資格は騎士団章によって保障された。つまりこのことによって画中に描きこむことが許された。

スペイン近世文化の所謂「黄金時代」はスペインの全盛期ではなく、むしろ下降する時代に現れたのは興味深い。

尚、イタリアでは芸術家の地位が認められるのは、スペインより遥かに先んじていた。とりわけ、「共和国」であることを誇りとしたフィレンツェにおいて。

ミケランジェロ、そしてマキャヴェリも共和主義者だった。ミケランジェロに至っては、共和制を守るための戦争に軍事技術者として参加している。

しかしフィレンツェがメディチ家の鯛公国トスカーナ大公国となって芸術は急激に衰退していく。

現在、ようやくメディアで(といっても東京新聞くらいだが)格差と貧困、「失われた30年」の出発点として1995年に日経連が出した「新時代の日本的経営」が挙げられ、「新自由主義」という概念と結びつけられるようになった。感無量である。まだ「新自由主義」という分析概念を「否認」している連中(政治学・経済学・社会学)もいるが。

実は、私は、1990年代後半「80年代研究会」で、酒井隆史さん、大内裕和さん、渋谷望さん、故金森修さん達と、1975年からの日本の新自由主義的再編を分析する作業を行い、その成果は90年代後半の『現代思想』、最終的には2001年11月号(WTCへのテロ攻撃の直後)、『ポストモダンとは何だったのかー80年代論』として刊行された。

ここでは1980年に始まる大平臨調から始まる審議会政治、中曽根による国鉄の民営化と国労つぶし、サントリー財団のヘゲモニー戦略とポストモダニズム、自己責任論と心理学主義の関係、「社会」の解体と治安国家のせり上がり、日本の多国籍企業の特徴など、が明快に論じられている。

昨年4月の『現在思想』の大内さんとの対談「新自由主義化の宗とイデオロギー」は四半世紀後の総括と言える。

2001年は図書館で読めますので、関心のある方はご笑覧頂ければ幸いです。

さて、来るフランス国民議会選挙の左派統一戦線、「新しい人民戦線 le nouveau front populaire」、全小選挙区での統一候補一本化をすでに達成。

最大会派の「服従しないフランス」のメランション党首は、「マクロン政権との完全なる決別」を宣言すると同時に極右を「年金改悪と移民排斥」の双方で、マクロンと「変わらない」と指摘。

緑の党党首は「極右かわれわれかを選択する選挙」を位置づけました。

公約としては「60歳定年制、富裕税の復活、最低賃金の1600ユーロ(約27万円)、週労働時間の32時間に引き下げ、民営化された部門の再公有化、再生エネルギーの拡大」を掲げました。

また外交政策としては、パレスティナの即時国家承認と同時に「レイシズム、反ユダヤ主義、イスラムフォビア」と闘うとする。

また現在、先住民の大規模抗議行動を引き起こし、警察の弾圧によって死者も出している仏領南太平洋ニューカレドニアでは、抗議の引き金となった仏系住民の選挙権拡大を中止すると明記。

そう、仏はいまだに英と同じく、カリブ、南米(ギアナ)、インド洋、南太平洋に植民地(法的には仏領)をもつ帝国主義の遺産を引きづっているのです。

日本からゴーギャンで知られるタヒチにいきなり観光にいけるのもそのため。

「ヌーヴェルバーグの革新性」

ヌーヴェルバークの撮影上の革新性と言えば、撮影所の外でのロケ、同時録音、俳優のアドリブ。

しかし、これは現在の映画、ドラマにさえ応用されてそれ自体としては「陳腐化」したとも言える。

いずれにせよ、撮影所の外のロケは「外」の光の発見という点で印象派が「外」に出たことに類似している。

従ってゴダールの映画史では印象派・ポスト印象派が大量に引用されることになる。

この後の欧州映画では「長回し」が多用されるようになるが、ゴダールはむしろ「モンタージュ」の人。蓮実はテマティックの手法を用いて「長回し」の「フォトジェニック」な画面を騙る(褒めている)のは、うまいが、なにせエイゼンシュテインを嫌っていたので、ゴダールを本当に好きだったのかは疑問。

さて、ヌーヴェルヴァーグの監督達は元来「カイエ・デュ・シネマ」などに集った批評家達。いっそ自分達で「つくってみるか」で始めたインペンデントな運動である。

であるから、日本の「松竹ヌーヴェルバーグ」などは「丸い四角」のようなもの。

勿論その後米国に渡って才能を浪費したルイ・マル、商業映画と適度に妥協しながら自らの世界を綴っていったトリフォー、そして68年以降商業映画との接点を最小するゴダール、と分岐していくわけだが・・・

「フレンチ・ポップス」のF.アルディ死去。これで、F.ギャル、A.カリーナ、J.バーキンと団塊の世代の仏アイドルは、ほぼ世を去ったことになる。

日本のポスト団塊の世代ではJ.バーキンが飛びぬけて有名だっただが、これは首都圏の「オリーブ」世代と重なったからだろう。また、私は知らなかったがバーキンはエルメスの銘柄にもなっていたようで、これでは突出して有名なのは当然である。

たぶん、日本では元夫のS.ゲーンズブルより有名ではないだろうか?そう言えば、二人の子であるシャルロットなども80年代日本に導入されていたような気がする。

ただし、J.バーキンはヌーヴェル・バーグの代表的監督J.リヴェットの映画に多数出演。この点でゴダールの初期の映画で常に主演を務めたA.カリーナと並んで、文化資本的にも(インテリにも)ファンが多かったのだろう。

実際「ヌーヴェルバーグ」で仏文化のスタイルは大きく変わった。バーキン(英国)、A.カリーナ(デンマーク)、そしてエヴァ・グリーンの伯母であるマリカ・グリーン(ブレッソンの「スリ」主演、スウェーデン人)にしても、フランス人ではない。1955生のイザベル・アジャーニはアルジェリア系である。

ヌーヴェルバーグの革新性はこうした外国人の積極的な登用にもある。

雑誌「ZAITEN」さんが、地平社から上梓した拙著『世界史の戦後思想 自由主義・民主主義・社会主義』を書評で取り上げて下さいました。

ここのBOOK REVIEWは担当編集者自ら書評をする慣行ということで、熊谷さん自ら書いてくださっています。感謝!感謝!

インド総選挙、事前の世論調査ではBJPの「圧勝」が予想されたが、結果は野党の健闘によって単独過半数割れ。ただし、連立で与党は維持し、モディはネルー以来の首相3期目に入ります。

BJPは所謂「ヒンドゥー原理主義」政党。ガンディー暗殺者を「英雄」と讃え、数百万レベルの「民兵」組織を備える。

2002年ガンディの出身地であるグジャラード州で「反ムスリム暴動」が発生、少なくとも2千人以上が虐殺された。この時の州知事がモディであり、この虐殺には州政府が関与した。

モディ政権は2020年代に入って、ムスリムの市民権剥奪の恐れがある市民権法修正を可決。

とは言え、インドの人口の15%(2億人)程度はムスリムなので、これ以上BJPのヒンドゥー原理主義がエスカレートすると、本当にカオスになる。

ところで、インドの宗教原理主義も新自由主義グローバリズムのよる格差と貧困、そしてメディア操作によって21世紀に入って急速にせり上がってきた。これは日本・米国と同じパターンである。

ハイデラバードやバンガロールのIT都市のイメージと裏腹に、危険な環境での児童労働がまかり通っている。

逆に左派が強い西ベンガルやケララではBJPは弱い。

写真はインドの科学繊維における児童労働を描いた映画「人間機械」

今日発売の「地平」創刊号、すでにAmazonで残り1点になっています。

万一、売り切れてしまった場合、必ず「テンバイヤー」が割りましで出品します。

その場合は地平社に直接ご注文下さい。原価の990円でご購入できます。

と、まるで地平社の社員のような口上ですが、私は社員でありません。

ただし、今、この状況で「リベラル左派」を結集する言論の可能性はここにしかない、と考えてはおります。

ただし、彼らの「人権」にはパレスティナ人は含まれていない。

サルトルが「植民地主義は一つの体制である」で指摘したように、「人権」は普遍的イデオロギーである故に、植民地独立を掲げるアルジェリア人は「人間」ではない、ということになった。現在のイスラエルもパレスティナ人を「野獣」と呼ぶ。

体系的な拉致・拷問・二重スパイへの「転向」マニュアルはアルジェリア戦争の際、仏軍によって開発され、後ラテン・アメリカの軍事独裁政権に「輸出」。J=L.ゴダールの「小さい兵隊 petit soldat」はこの問題を扱って上映禁止となった。

ちなみにアルジェリアは、法的には植民地ではなく「フランス」であった。従ってアルジェリア人も形式的には「フランス人」であったのである。

一国一共産党を採用していたコミンテルンも、それに従いアルジェリア共産党を認めなかった。

アルジェリア民族解放戦線(FLN)で共産主義がほとんど役割を果たさなかったのはそのため。

また仏共産党も仏国民多数の支持を失うことを恐れ、最後の最後まで態度を明確にしなかった(但し既成政党の中では最も批判的)。この傾向は現在のイスラエル批判にも表れている。ガザの大虐殺を最も激しく批判しているのは「服従しないフランス」の党首、メランション。

QT: https://fedibird.com/@yoshiomiyake/112550855718216961 [参照]

世紀末プラハ、グラーツの作家としては、カフカの他に他にR.M.リルケ(1875生、母方がユダヤ系)、「特性のない男」R.ムージル(1880生)がいます。

カフカ(1883生)の父はチェコ語を母語とするユダヤ人、母はドイツ語を母語とする「同化ユダヤ人」。

カフカ本人の母語はドイツ語。カフカも「ユダヤ人」という自己意識はなかったが、ガリシア(現ポーランド)からのアシュケナージの移動劇団とイデッシュ語に触れる中で、自己の「ユダヤ系」を再考するようになる。

ショースキーやモッセの研究でも明らかなように世紀末ウィーンとWWI後のベルリンは、ドイツ語を母語とするユダヤ人によって支えられていた。これに中世以来ユダヤ人ゲットーがあったフランクフルト(アドルノ、ホルクハイマー)、それにW.ベンヤミンを加えてもいいだろう。

それにしても「人生」を不条理な監獄と見立てて、そこからの脱出の「不可能な」試みを悲喜劇的に描写する、というナラティヴはある意味非常にフランス的でもある。

両大戦間にカフカを「発見」した時の驚きをボーボォワールは自伝に記している。

サルトルはブランショをカフカ的な視点から高く評価し、一般読者に紹介する批評を書く。ただし、やや「ユーモアに欠く」とした。左ムージル、右リルケ

哲学・思想史・批判理論/国際関係史

著書

『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年

『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年

『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)

編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年

編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年

論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号

「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号

翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年