2023年6月17日(土) さん喬・喬太郎親子会 昼の部@江東区文化センターへ

小きち 松竹梅

小志ん 猿後家

さん喬 ちりとてちん

喬太郎 へっつい幽霊

~仲入り~

喬太郎 華やかな憂鬱

さん喬 唐茄子屋政談

親子会は、照れや緊張や尊敬や愛情や何やらをこちらが勝手に想像できるので大好き。仲入り後、言いたい放題言ってから楽屋で師匠のお小言食らうのを恐れる弟子と、楽屋のモニターで弟子の様子を見て、こんなあとに何をしゃべればいいのかと悩んでそっとモニターを切った師匠。この2人の親子会ならでは。これを聞けただけでも行った甲斐があった。会場の裏手に住むという小志ん師の一席も含め、温かく楽しい会だった。さん喬師の一席目、マクラから「もしや千両みかん?」と期待したのだけれど、そうじゃなかった。夏のうちにぜひ聴きたいなあ。

そして問題の「らくだ」。「前付け」とあり、プログラムによると、普通は死体でしか登場せず、鼻つまみ者だったということしかわからないらくだが、実際はどういう人間だったのかの前段のストーリーをつけ足すことで、本編を少し違う角度から味わえるのではないかという趣向だとか。さあどんな前段が……と思ったら、これはあれだったんだよ、「あわせ鏡」の新作部屋で掛けた「らくだの馬」! あれはけっして、ただ「高砂や→青菜→寝床→寄合酒→らくだ」と古典落語をつないだ愉快なメドレー風小品ではなかったんだ。商人を小ずるく騙してフグ鍋をこしらえる、らくだ最後の日の出来事だったんだ。そのおかげで、確かに気味の悪いただの死体がちょっぴり人間味と哀れさを帯びたかな。

仲入り後の幕が開いたら、すでに師匠は高座で頭を下げている。そして顔を上げるなり、「た~か~さ~ご~や~」と始まり、最後の最後、願人坊主が火屋で焼かれて飛び出て「冷でもいいからもう一杯」と下げたあと、三味線太鼓に乗ってかんかんのうを上半身だけで踊りながら幕が下がっていった。こういう工夫、ほんとに好きなんだよねー。それにしても、このパンフレットの写真のいいお顔ったら。

今日は東京駅→会場→将門首塚→ニコライ堂→御茶ノ水駅と歩いて足が棒。一番ひどい目に遭ったのは東京駅。冷房が寒いから羽織ものを買おうと、東京駅構内にある「はず」のユニクロを目指したけど、もう東京駅はグランスタだのなんだのとわけわからなくて、3人に訊いてようやくたどり着いた。くわばらくわばら

2023年6月10日(土) 大手町落語会 ザ・柳家さん喬其の九~百花繚乱さん喬噺@よみうり大手町ホール

「唐茄子屋政談」と「らくだ」がネタ出しされているのは知っていたけど、こうきたか、という感じ。初聴きもあったし、最前列でよく見えたし、いい会だったー。

扇ぱい「一目上がり」

さん喬「萬金丹」

さん喬「唐茄子屋政談」

~仲入り~

さん喬「前付け らくだ」

萬金丹はさん喬師では初聴き。ほかの人でも聴いた記憶があるようなないような、な噺だけど、軽くさらりと楽しかった。唐茄子屋は何度も聴いているけど、それでもやっぱり最後の「俺は……八百屋だっ!」の叫びとともに涙がほとばしっちゃうのだった。

これに限らず、コロナ禍明けで落語通いを復活させてからは、落語聴いてて「うっ」と思うことが増えた。天狗裁きもそうだ。「女なんてそんなもんだよ~」みたいなの、前は平気だったのに、ちょっとむっとする。この日の夏医者の夜這いのくだりとか、なんでこんな噺をかけるんだとさん助さんをにらみたくなった。ネタ出しされているような芝居では、女性が理不尽に殺される(シンケイカサネガフチとかお紺殺しとか)話は聴きたくないと思うようになった。前はそういうダークな噺がむしろいい、みたいに思った時期もあるけど。年齢のせいかもしれないし、ツイッターを始めていろんな情報に接したせいもあるかもしれない。

話が逸れた。あとはやなぎさんの「フラグ短命」がおもしろかったなー。「短命」のフォーマットを上手に踏襲しつつ、伊勢屋の婿が次々に亡くなる斬新な理由。そしてそれを「死亡フラグ」といういまどきの仕掛けとうまく組みあわせている。最後のサゲに至るくだりも秀逸。それまでの流れで、客はみんなどうなると死亡フラグが立つかがわかっているので、ひそかに「あーっ!」っと叫ぶような息を呑むような。前回聴いた「ろくろ首」もそうだったけど、古典のフォーマットに現代を入れ込む、その入れ方にやなぎさんはセンスがある気がする。少なくともわたしは好き。

(昼の部)

落語 志ん輔「お直し」

(夜の部)

前座 てるちゃん「元犬」

落語 やなぎ「フラグ短命」

落語 たけ平 足立区→井伊直弼

漫才 ホンキートンク

落語 百栄「女子アナ」

落語 さん生「替り目」

太神楽 仙志郎・仙成

落語 正雀「花筏」

落語 さん喬「締め込み」

~仲入り~

落語 さん助「夏医者」

落語 一朝「たがや」

紙切り 楽一(横綱土俵入り、寅さん、あまちゃん、かたつむり、七夕)

落語 喬太郎「スナックランドぞめき」

夜の部は混むと思って昼の部の最後に顔を出したら、こちらも立ち見が出ていた。昼夜居続けの方もかなりいた模様。今回は、さん喬師匠は(つねに)いいとして(^^)、やっぱりよかったのは志ん輔師の「お直し」と、やなぎさんの「フラグ短命」かな。キョン師の「スナックランドぞめき」はちょっと食傷気味。6日に「心眼」かけて会場をとんでもない空気にしてしまったと言っていたけど、そっちのほうがよかったな。

奈々福「親鸞聖人御伝記 吉水の巻」

京都のお寺に頼まれて、しかも「親鸞聖人の生涯のここからここまでで作ってくれ」と場面設定までされて作った話。資料もあまりなく、自身であれこれ史実を調べたり小説を読んだりして書いたとおっしゃっていた。あらすじをつくるだけじゃなく、唄の部分、語りの部分、セリフを演じる部分もあるわけだし、これは大変な作業。でも、前段の解説部分も含め、本当に当時のことがよくわかったし、最後は感動でジーンと目頭が熱くなった。前に泉岳寺で聴いた創作の「赤穂のいちばん長い日」もそうだったけど、最後の場面がとても心に残る。今日の話では最後のシーンがまるで映画の一場面のようだった。構成力といい演技力といい、しかもあの素晴らしい唄声!

来月は太福師匠がトリで奈々福師匠が仲トリの日があるから、そこが狙いめかな(勝千代師匠が出ないのは残念だけど)。

勝千代「慶安太平記」

初聴きだけど、完全にハートを射抜かれた。出てきただけでなんだかこう光り輝くようなオーラが。隣の席から「待ってました」の声が飛ぶ。木村派は唯一とか、関東節とか、初心者ゆえよくわからないところもあるが、とにかく明るく晴れやかで唄がべらぼうに素晴らしくて、セリフ回しも魅力的。あー、また聴きたい! 11歳から舞台に立っているなんて、すごい。

太福「浪曲偉人伝」

落語の寄席だとトリの前は「膝」といって色物さんが務めるが、浪曲の寄席は色物さんがいないので「もたれ」といって、軽い芸で爆笑を起こしてトリの大ネタにつなぐのが伝統らしい。「最近はもたれで大ネタをやる人もいるけど……」といいつつ、太福師匠はきっちりもたれ芸で客席を大いに沸かせた。ネタも自作で、自身入門当時の浪曲界の巨人たちとの思い出を。語りの部分でもいろいろ興味深い話が聞けたなあ(太福師匠が27歳で入門したとき、浪曲界の男性の平均年齢は75歳だったとか、100歳玉川祐子師匠にさっき楽屋で「愛している」と言われたとか^^)。最後は何から何まで懐に入れて片づけて帰るという究極のもたれ芸で爆笑をさらった。とても楽しかった。

#浪曲

2023年6月6日(火)浅草木馬亭 六月定席六日目へ

三度目の木馬亭、不思議なことに今日はいっさいお尻が痛くならなかった。慣れてきたのか、これまでの席がひどかったのか(過去は二度とも同じ席に座ったが、今日はちょっと変えてみた)。

浪曲 三門綾「出世定九郎」+?

浪曲 天中軒すみれ「太閤記 織田家士官」+?

浪曲 港家小そめ「四千両白波草紙」+玉川祐子

浪曲 富士琴美「野口英世物語」+?

~仲入り~

浪曲 木村勝千代「慶安太平記」+沢村豊子

講談 一龍斎貞友「幸助餅」

浪曲 玉川太福「浪曲偉人伝」+?

浪曲 玉川奈々福「親鸞聖人御伝記 吉水の巻」+沢村まみ

すみれ「太閤記 織田家士官」

この方の声量は素晴らしいなあ。あれだけ声が出たら気持ちいいだろうなあ。。。噺も面白かった。

小そめ「四千両白波草紙」+玉川祐子

100歳と8か月だという玉川祐子師匠の三味線に驚いた。しかも、途中すごくテンポが速くて、そこをバックビートで合いの手を入れるところがあって、なんたるリズム感! 悲しい場面で泣き声のような合いの手を入れたりと、この出番のときだけ屏風が外されたので、ついつい祐子師匠のほうに目が釘付けになった。すごい方がいるもんだ。

2023年6月1日(木) 水無月四景・夜の部@国立劇場小ホール

左ん坊「浮世根問い」

市馬「阿武松」

権太楼「青菜」

~仲入り~

雲助「お菊の皿」

さん喬「子別れ」

紙切りの楽一さん、独特の雰囲気。いっそこの路線を極めていってほしい気がする。G7は多すぎるとブツブツいいながら切ったゼレンスキー大統領の献花の場面(遠くに原爆ドーム)はとてもよかった。太神楽の和助さん、扇の技は初めて見たがヌンチャクみたいですごかった。土瓶ももはや師匠を超えた感があるし、探究心が素晴らしいなあ。

白酒「代脈」

もうこの白酒師の可笑しさはどうしてくれようレベルのものすごい破壊力。おバカな人物を演じるときのあの表情ったら。腹を抱える以外の選択肢無し。

三三「しの字嫌い」

記録を遡ったら三三師は5年ぶりだった(その間はクイズ脳ベルshowで見たっきり^^)が、卒なく沸かせて面白かった。

一朝「突き落とし」

突き落としは昔々にどなたかで聴いた記憶がある気がするのだけれど(ひょっとして一朝師か)、少なくともここ10年はない。金を踏み倒すうえに傷害罪も窃盗罪も加わる悪事噺ではあるけれど、一朝師の小気味のよい江戸っ子語りが気持ちよく、また若いもんのワチャワチャしているさまがありありと浮かんで楽しかった。

#落語 #寄席

2023年5月25日(木) 鈴本演芸場昼席へ

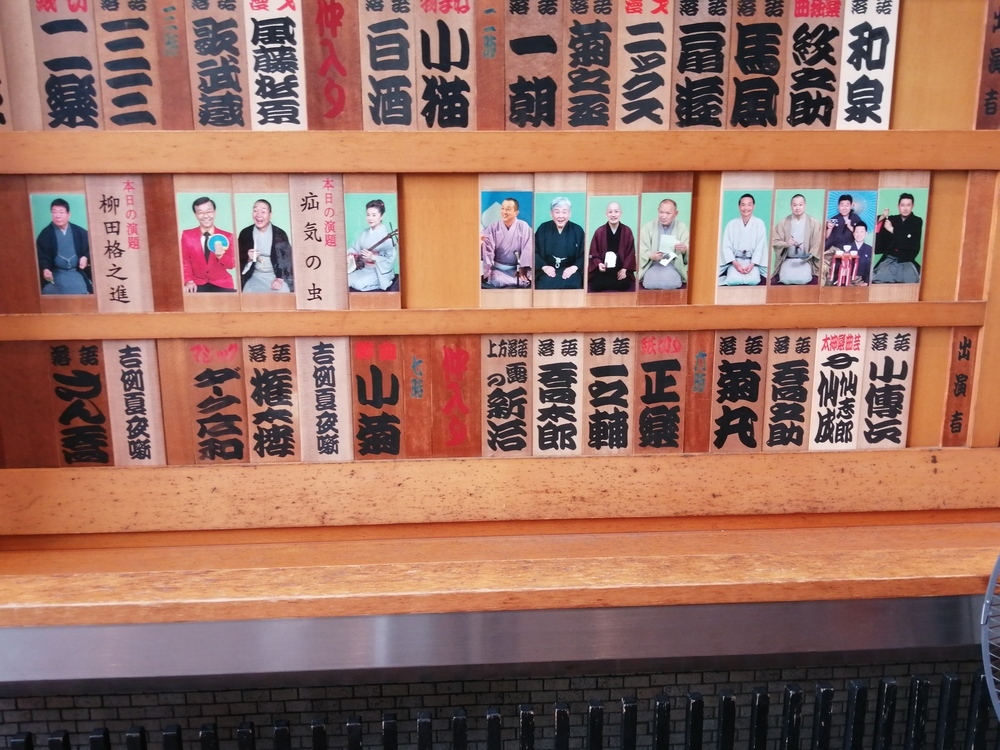

1か月半ぶりの寄席。今日は団体さんもいたのか、平日の昼にもかかわらずかなりの入りだった。たくさん入っていると笑い声にも厚みが出るし、客も演者もハッピーな感じ。顔付けもよかった。最近は落語会のチケットが増えちゃって寄席が減っている。もっと行きたい。

前座 ひろ馬「弥次郎」

落語 一刀「子ほめ」

奇術 夢葉

落語 勢朝「新選組の話になるはずだった話」

落語 馬風「楽屋外伝」

漫才 ロケット団

落語 一左「普段の袴」

落語 さん喬「そば清」

太神楽 翁家社中

落語 白酒「代脈」

~仲入り~

紙切り 楽一(土俵入り、大谷翔平、三社祭、G7サミット)

落語 三三「しの字嫌い」

落語 正蔵「一眼国」

三味線漫談 橘之助

落語 一朝「突き落とし」

一刀「子ほめ」

初めて聴いたけど、一朝師のお弟子さんらしく、べらんめえなしゃべりが小気味よくてとても良かった。注目しちゃう。

さん喬「そば清」

何度も聞いているけど、あの清さんの「どぅも~」が本当に耳につくというか、夢に見そうというか。