放送大学の防災の講義、内容はとてもいいのだけれど、災害の時に活躍した地元の人で出てくるのがすべて男性、というのが、おそらくは福島で起きたように、本当は活躍していた女性もいたのに、その活躍はなかったことにされ、男性だけの手柄にされてしまったんだろうなぁ、と思うと、貴重な証言とは思いつつも、全面的に信用もできないだろうと感じます。

女性が男性を手助けする行為は、自分が中心になっていることが当たり前の前提になっている男性には、記憶にさえ残らない当然の行為なので、女性の仕事を自分の手柄にしている、とさえ思っていないだろうと思います。助けている女性本人もそう思っている人もいますが、そうではない女性もいたはずで、結局こういうことの積み重ねで、被災地からは女性の流出の方が増えるのではないかと思います。

発展途上国の場合は、逃げていく先もないので、女性の方が被災地に留まる割合が高くなるのですが。

最近、「戦争トラウマ」が取り上げられるようになりましたが、ここでは、「風評トラウマ」というべき状態に陥っている人が少なからずいて、そのときに無力であった自分の記憶を打ち消すために、先鋭化した攻撃的な主張を行うようになっているのではないか、との仮説を提起したいと思います。

前から書いていますが、事故時に福島県内にいた人ももちろんトラウマ的な経験は多くしているのですが、ソーシャルメディアにかかりっきりでのぞいていたような人は別として、他県の人からの誹謗する言葉に遭遇する機会はほとんどありませんでしたし、また、それ以外にも衝撃的な出来事や問題があまりに多かったために、「風評だけ」が問題であるとの捉え方をする人はあまり(ほとんど)いないと思います。

私自身も当時からTwitterを使っていて、心無い言葉はかなり(というより、当時のTwitter利用していた福島県内在住者ではトップランクの罵詈雑言を浴びているはず)投げかけられていいますが、他の問題の方がはるかに衝撃的だったので、そちらはトラウマになっていません。

もうひとりのTwitterで名を馳せた反風評ライターの男性も、事故時は関東圏の別の都市におり、福島に戻ってきたのは、事故から1年ほど経ってからだとプロフに以前書いているのを見ました。

この方達の主張を見ていると、いったいなにに対してそこまで怒っているのか、怪訝に思うことがあります。

なぜなら、現在においては、もう何年も前から、福島に対する誹謗中傷的な声は、よほど探しにいかなければ見つけるのが難しいくらいには目立たなくなっているからです。(私は探しにいかないので、ほぼまったく見ることはありません。)

けれど、彼らの主張のなかでは、いま現在でも、福島に対する悪意がありとあらゆるところに満ちていて、常にそうした声に暴露されていると言っているように見えます。

政治的なポーズとしてそう演出している可能性もありますが、ただ、それよりもむしろ、トラウマ記憶に特徴的な、被傷時で時間がとまっており、些細なきっかけを目にしてその記憶が反復再生産されているような気がしています。

私はこの記事に紹介されるような、先鋭化した「反風評」の動きには批判的なのですが、こうした主張を強く行う人には、事故時に福島県外にいた人が多いと感じています。

ここでインタビューを受けている福島県議も同じパターンで、事故の際、首都圏にいた福島県出身の人が、周囲の心無い声に晒されて、トラウマ化しているのではないかという印象を強く持っています。

「震災後、航空自衛官として都内にいた際、あちこちから「福島にはもう人が住めない」「皆がんになっている」という声が聞こえてきた。」

Fukushima water問題、大半のメディアが“無視”。議会で訴えた福島県議が語る「閉ざされた言論空間」

https://news.yahoo.co.jp/articles/8826d9675a2d5f82df12119cb2cbde2f6810bd91?page=1

沖縄の政治状況は、福島の行末を見る座標として見ています。

福島県政の人が、「福島は沖縄のようにならない」と息巻いていると、数年前の新聞にコメントが紹介されていましたが、私から見ると、見事に沖縄の轍を踏んでいると思います。

それをこのコメントを見てあらためて思いました。公共工事の利権を得ることだけに血道をあげ、本質的な課題を無視し続け、県庁は国との交渉ばかりに注力し続ける、という点はまるで似通ってきています。

何を念頭に置いて「沖縄のようにはならない」と福島県政方面の人は息巻いていたのか、そちらの方がかえって不思議です。

「革新系の「基地のない平和な島」に対し、保守系はいうまでもなく、公共工事に絡む利権を守り継いでいくことでそれぞれの延命と利害を反映させるという大義が基盤にあります。」

「裏を返せば、保守・革新のどちらの側も沖縄の根本的な課題解決にはコミットしていないことに、多くの県民が気づきはじめているということです。」

【視点】従来から、革新系の基地政策で成果を出せなければ政権寄りの保守に移り、保守が基地政策であまりに政権の言いなりが過ぎると再び... https://www.asahi.com/articles/ASS6J5W02S6JTPOB00CM.html?comment_id=26035#expertsComments

小さなプロジェクトは、特に事務局をまわす人手が足りないこと、予算面が持続しないことが、成果を上げる前に力尽きてしまう大きな原因で、そこを手当てしてあげられると持続性はまったく違うと思います。

予算は、箱物建設に比べればはるかに安上がりで済むことがほとんどなので、そこまで身構える必要はないと思います。(大きくても数千万規模。数千万円だとかなりの大きなプロジェクトになります。普通はこんなにもならない)

一方、こうした支援を行う上で注意しなくてはならないのは、どんどんインナーサークル化していって、コネやパイプを持つ人に優先的に資源が配分されてしまうことや、あるいは、うちわだけで盛り上がるプロジェクトになってしまうことだと思います。

そこは、透明性を確保すること、人の流動性を確保すること(出入り自由にしておき、特定の人だけが固まるようにしない)などの工夫が必要になると思います。

輪島市でも「わじま未来トーク」をするとのこと。

https://nototalk.com/wajima

これが、今の時代では標準的な災害復興のスタイルだと思います。

昭和型トップダウンの開発スタイルになった福島復興は、本当に、時代から隔絶した、いまだにチョンマゲ侍スタイルの人たちが仕切っていたとしか思えない復興政策だったのだと、資料を見れば見るほど思います。

災害後の生活復興については、国際開発支援のあり方が参考になるのではと思って、資料を探していたら、JICAで2004年の報告書がありました。

20年前ですね。

生活改良普及員に学ぶファシリテーターのあり方 : 戦後 日本 の経験からの教訓 / 太田美帆[著]

https://openjicareport.jica.go.jp/810/810/810_000_11764719.html

ワークショップは、開くと満足感は高いのですが、問題はその後をどう繋げていくか、ということになると思います。

馳知事は、「「しゃべっただけで終わりにはしたくないので、事業をつないでいく、その予算に復興基金を使えるなら使ったらいいし、クラウドファンディングで集めてもいい」と言っているので、予算だけでなく、きちんと仕組みづくりのところまで支援できると、全然違うだろうと思います。

「トークをきっかけに新しい取り組みを始めようとする住民を支援する仕組みや予算の必要性も説いた。」

被災者参加「のと未来トーク」の結果報告 馳知事「今後も継続を」

https://www.asahi.com/articles/ASS6C3W96S6CPJLB005M.html

福島復興シーンも期間が長いので、ここ数年で福島にきたニューカマーの人たちは、地元のなかに有名人来訪に対して冷ややかな人が多いことに驚くかもしれませんが、過去13年間に、ありとあらゆる著名人が被災地にきているので、誰がきても「またか」以上の感情を持たない人は、相当数いるんです。

先の天皇陛下だって、何回福島を来訪しているか。

イギリスのウィリアム王子(でしたっけ)もきているし、安倍さんのサインなんて、ありとあらゆるところに飾ってあります。

芸能人でもそうですし、もうなんでもござれ、の世界なので、著名人が来たところで、一瞬華やぐ以上のことは起きないし、ロジなどで動員させられる地元は疲弊するだけ、というのも学習済みなんです。

先の天皇皇后陛下は、人間ができすぎていたので、極力被災地に負担をかけないようにと宮内庁からお達しが来ていたそうですが、天皇皇后陛下と会えて調子に乗ってしまった地元の既得権益高齢男性陣が多いことを考えると、少々迷惑なくらいでちょうどよかったのかも、と思います。(ありがた迷惑だからもうこなくていい、と自然に思える、という意味で。)

こういう、中身のない、パフォーマンスにだけ長けた政治家をもてはやし続けているから、日本はどこまでも凋落していくんだと思います。

前にも言いましたが、小泉さんは、「被災地に寄り添う俺様」アピールをして好感度をあげることに酔っているだけで、復興になんて一切興味をもっていないと思います。

復興を応援する自分に酔っている、という意味での関心は持っているとは思いますが。

パフォーマンス勝負なら最強?小泉進次郎議員、被災地・輪島での田植えが福島のサーフィンに続き話題に

https://www.chunichi.co.jp/article/898425

コミュニティが再建しなければ、生活再建が完了したとは、多くの人は感じられない、ということです。

この場合のコミュニティは、必ずしも旧来の、災害前のコミュニティである必要はなく、本人が帰属意識を持てる価値観を共有できるものであれば、それでもいいのだろうと思います。

こういう観点をとことん無視して、箱物ばかり建てまくって、その場しのぎの辻褄合わせばかり終始してきた福島復興政策は、阪神淡路に比しても明確に劣化したものである、といえると思います。

失われた30年とはいいますが、災害復興政策においては、失われたどころか、劣化していたわけで、いま見えてきている日本の衰退を先駆けていたといえるのかもしれません。

帰還困難区域の「まだら除染問題」で、私は最大の問題点として、コミュニティの再建が不可能であることを指摘していたのですが、これまでの災害研究の知見から考えても、どこまでいってもぬかるみの深みに嵌っていくだけの、最悪の政策だ、という私の指摘はあたっていると思います。

放送大学は在籍していると学部の授業も見られるので、学部レベルの基礎知識が欠けているところを補うために関心ある科目のテキストを取り寄せてみているのだけれど、防災の授業では、復興のあり方も取り上げられています。

主任講師は、国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男さん。(授業撮影時)

文科省の外郭機関ですし、日本の防災学では主流の考え方で書かれていると思うのですが、阪神淡路の被災者アンケートでは、被災者がなにをもって生活再建が完了したと思うか、で「つながり」=コミュニティが、住まいの再建についで2番目にきているということも紹介されています。

このテキストを読んでも、福島の復興政策は、これまでの阪神淡路の知見もすべてガン無視して思いつきの政策をその場しのぎで並べただけの、あり得ないレベルの稚拙さであることがあらためてよくわかります。

コミュニティがつなぐ安全・安心(’20)

https://www.wakaba.ouj.ac.jp/portal/home/home/initialize

楢葉町でハラスメント調査をしたとのことで、どういう経緯かと思ったら、町議に匿名の告発があったのですね。

「今年2月、松本幸英町長らにパワハラ行為があったと訴える匿名の告発を受けた町議が町側に伝えたのを機に、職場の現状を把握するため実施した。告発はハラスメント相談窓口など町には直接寄せられず、調査では町長らの行為を尋ねていない。」

「ハラスメント受けている」17% 福島・楢葉町職員調査

https://kahoku.news/articles/20240612khn000038.html

- researchmap

- https://researchmap.jp/Ryoko_ANDO

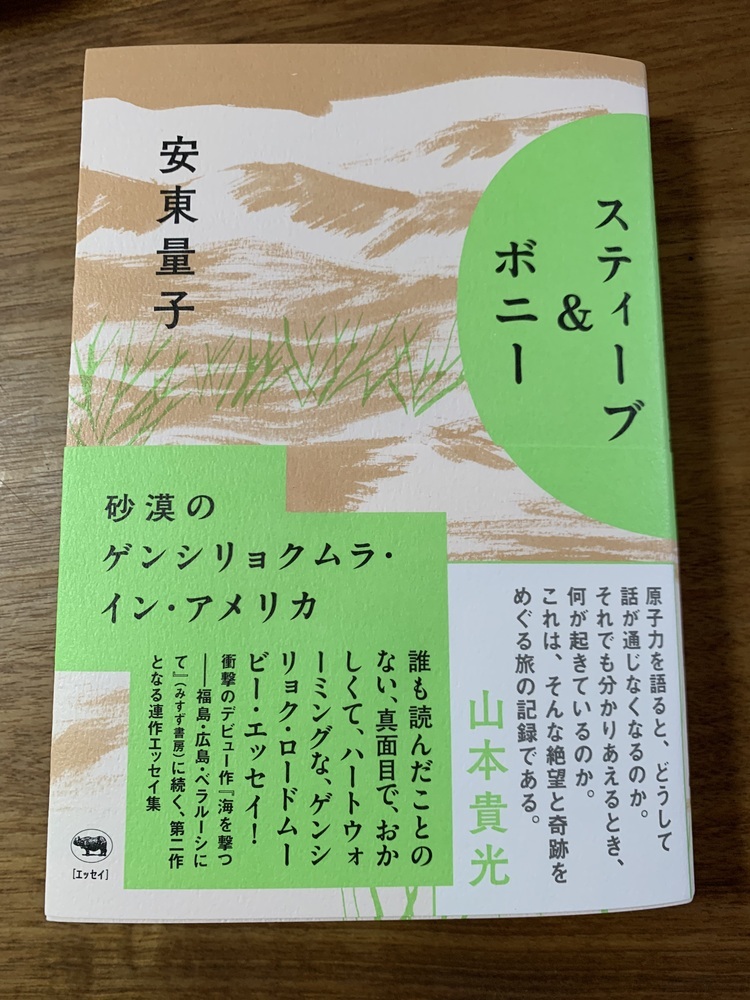

- 『スティーブ&ボニー』

- https://www.shobunsha.co.jp/?p=7365

- 『末続アトラス2011-2020』

- https://amzn.asia/d/7nHtqRP

作家/NPO福島ダイアログ理事長/博士課程後期在学中

原子力災害後の復興政策と地域住民のギャップを埋めるためのローカルプロジェクトの意義と重要性について研究する予定。

・著書『海を撃つ』(みすず書房)

『スティーブ&ボニー』(晶文社)

『末続アトラス2011-2020』(福島のエートス)

寄稿や講演・講義のご依頼承ります。業績については、researchmapをご覧ください。

連絡先:スパム予防で全角にしてあります。全体を半角英字に、(@)→@に置き換えてご送付ください。 ryoko_ando(@)me.com