[マストドンの個人的利用方針]

①書き込みは2週間で消える設定にしています

②スクリーンショットでの発言転載はお控えください

③議論を行う場としては利用しません

④エアリプは原則として行いません

-----------

誹謗中傷や炎上が起きやすいソーシャルメディアの特性を踏まえ、上記のような方針で利用しています。

応答が必要な議論が必要な場合は、noteやブログ、あるいは紙媒体のような長文での論旨組み立てが可能となる媒体のみで行うことにしています。

どうぞよろしくお願いします。

[寄稿、講演・講義のご依頼について]

これまでの業績については、researchmapにまとめています。

https://researchmap.jp/Ryoko_ANDO

内容等、ご相談を承ります。お問い合わせは、下記まで。

*スパム予防で全角にしてあります。全体を半角英字に、(@)→@に置き換えてご送付ください。

ryoko_ando(@)me.com

もうひとつには、処理水放出の時のことを政府は反省していないのか、という点も大きくあります。

IAEAの御神託のおかげでうまくいった、などという戯言を抜かす人たちもいますが、それは捨て置きます。

当初、当時の菅総理が2020年10月に処理水放出を決定しようとしていた時、あの状態で放出を実際に決定していたら、状況ははるかに悲惨なことになっていたはずです。

その後、大慌てで漁業者への説明をはじめ、漁業振興策などの支援案を引き換えに、なんとか格好をつけ、漁業者側は苦渋の決断を行うという流れになりましたが、事前のそういった交渉がなければ、修復不能なまでにこじれていたはずです。

にもかかわらず、内堀さんが言っていたのは、「政府のいうことに従え」だけでした。

内堀県庁が処理水放出を推進する一方、調整においてはなんの役にも立っていなかったことは関係者には周知のことだったと思います。「県庁、なにやってんの?」というのは、一般レベルだけでなく、関係者レベルでも広く言われていたことでした。

除染土搬出問題が内堀福島県知事一人のメンツ問題で動こうとしていることに私が大変不愉快に思っている理由は、ひとつには、内堀県知事はこれまで政府の決めた方針を遂行することと、ご自身がいい思いをすることを最優先にされてきて、県民の立場に立ってなにかを行ってきたことなど一度もない、ということがまずは大きな理由です。

過去、内堀県知事のおかげで物事が進んだ、うまくいった、などという話を一度も聞いたことがありません。

自分のメンツばかりを優先する県庁や県知事からの監視や妨害をいかにかいくぐりながら進めるかに労力をさかざるをえなかったというのが、現場の実態だと思います。

公益財団法人福島イノベーションコースト推進機構理事長挨拶

「当機構として、特に力を入れていきたいことが3点あります。1つ目は、「情報発信」です。福島イノベーション・コースト構想について、浜通り地域等を中心とする県民の皆様によく知っていただくとともに、福島ロボットテストフィールドなどの研究開発拠点を核に産業集積を実現すべく、全国各地及び世界への情報発信に取り組んでいきます。」

それで年間一億円超の広告費ですか。太っ腹の税金の使い方ですね。

イノベ機構の決算書令和3年度。

サイバーエージェントへのインターネット広告費が8,700万円。

https://www.fipo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/収支決算.pdf

サイバーエージェントとは別に東北博報堂への情報発信業務委託費3,300万円。

それとは別に、JR東日本企画へのメディア媒体総合情報発信委託費他, 5,200万円

福島再生加速化交付金の「地域の伝統・魅力等発信支援事業」は、福島中央テレビが事業委託を受けてやっているのですね。

補助率 10/10 。「毎日がお祭り」がこうやって延々続いてきたわけです。

小泉進次郎さんがエマニュエル駐日大使とサーフィンに来たのも、この補助金を使ったイベントだったのですね。

どういうルートで呼んだのかと思っていましたが、ああなるほど、あのルートか、と裏事情がよくわかりました。

ふたば未来などにもやってきてたのもこのルートなんだと思いますが、子供達をこういう政治色バリバリのところに巻き込んで平気な大人たちもどうかと思います。

https://miryoku.fukushima.jp/

野田代表来県とのことですが、復興大臣が言うのと同じことを言っていてもしょうがないのでは、と思います。

前回の衆院選、総得票数で見ると比例区は立民は票数が減っていたはずですが、おそらく次回の選挙ではさらに減らして、さらに国民民主に詰められるのではないかと思います。

なんでも反対がいいとも思いませんし、私は立民左派もあまり好ましいとも思っていないのですが、とはいえ、政府とまったく同じことを言う野党なら、与党でいいですし、与党が生理的に受け付けないなら、別の違うことを言っている野党に投票するだけです。

来県 野田立民代表に聞く 今後の福島県復興「国が責任」 2期後の財源確保後押し

https://www.minpo.jp/news/moredetail/20241223121493

公益を考えないで、自分のメンツがかかわるところだけに異常に熱心になる、つまり、公共の感覚を持ち合わせていない首長や政治家が、原子力災害のような政策力が問われる場面で舵をとると、事態はこじれるばかりで、うまく進みようがない、という典型例のような展開になるのだろうと思います。

男性インナーサークル(勝ち組ホモソ)の特徴として、自分の仲間うちの力がある人の顔が潰されるような場面になると、おたおた泡を拭いて大慌てで顔を潰さないための対応を取ろうとするのですが、除染土搬出もその気配を濃厚に感じていたので、「誰」の顔を保とうとしているのか、と思っていたところでした。

内堀さんの顔が大切、ということで納得いたしました。

どうぞどうぞ、おじ(い)さんたちどうしで、一生懸命お互いの顔を磨きあってください。

復興政策は「政府に丸投げ」が基本の内堀さんと県庁が、なぜ除染土搬出にだけ、異常な強さでこだわっているのか、と疑問に思っていた件、内堀さんご本人が当時の交渉の当事者だったから、というのがきっと理由なのだろうなと思います。

「自分との約束を破る気か」、要は、自分のメンツの問題ですね。

内堀さんが、真摯に県民の意見を聞いて、県全体の将来像を考えた上で、政府に要望を出したことはこれまでありませんでしたので、ご自分が約束をした当事者で自分の面子がかかっているから、というのなら、処理水やほかの帰還困難区域などの問題に対しての冷淡な態度とここまで違う理由がよくわかります。

「除染土の県外処分は、中間貯蔵施設を受け入れる際の前提条件だったことに触れ、「必ず実現されなければならない」との認識を示しました。」

「必ず実現されなければならない」除染土の県外処分、政府に速やかな方針明示要望 福島県の内堀知事

https://news.yahoo.co.jp/articles/b2aecd83751fc4831c36b9384b8eedb633109e16

福島県政もそうなのですが、野党がまったく歯止めになっていないのですよね。

歯止め的な動きをするときは、明後日の方向性へのことばかりがほとんどですし。

お願いですから、適正な復興事業を進める方向へ予算を使うことを求めるとか、被災者を中心とした復興政策へ転換するように求めるとか、女性も活躍できる被災地にするよう応援したいとか、広域的連携を実現することによってより活性化した被災地の将来を作り上げるよう提言するとか、政府方針にこれまで欠けていることを指摘して、野党の役割を果たしてくれませんか。

放射能の時だけ、「反対!」と騒がれるのも辟易ですが、かといって、与党とまったく同じこと言われても、存在価値がないだけでは。

立憲・野田代表「今まで以上の財源確保が求められる」 来年終了の復興財源

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuf/1632673?display=1

- researchmap

- https://researchmap.jp/Ryoko_ANDO

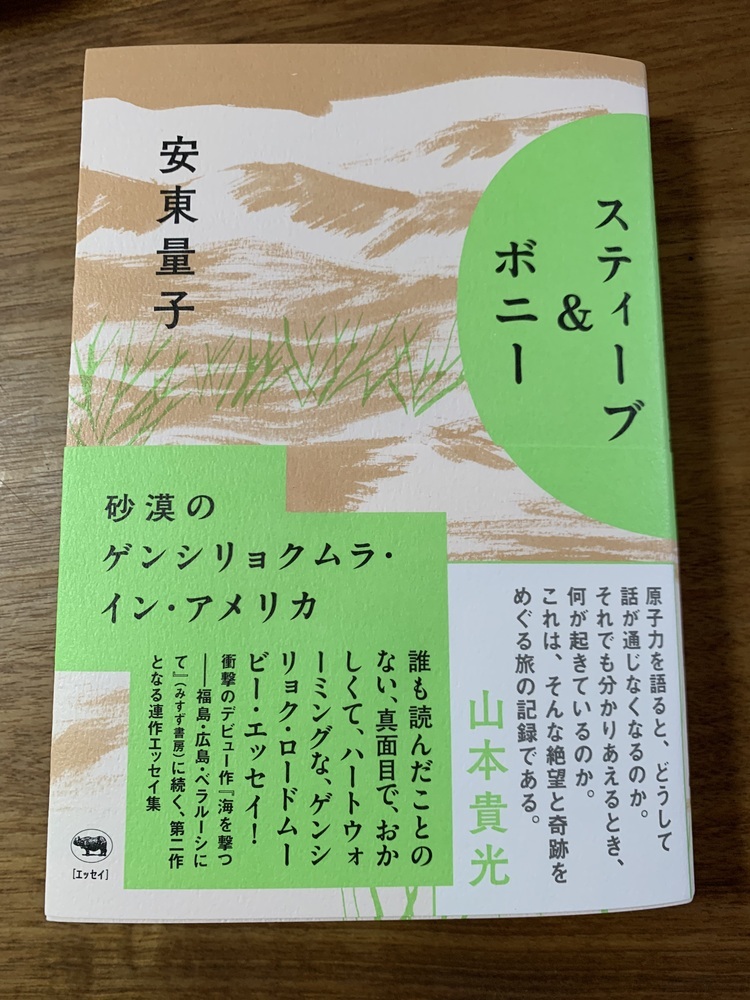

- 『スティーブ&ボニー』

- https://www.shobunsha.co.jp/?p=7365

- 『末続アトラス2011-2020』

- https://amzn.asia/d/7nHtqRP

作家/NPO福島ダイアログ理事長/博士課程後期在学中

原子力災害後の復興政策と地域住民のギャップを埋めるためのローカルプロジェクトの意義と重要性について研究する予定。

・著書『海を撃つ』(みすず書房)

『スティーブ&ボニー』(晶文社)

『末続アトラス2011-2020』(福島のエートス)

寄稿や講演・講義のご依頼承ります。業績については、researchmapをご覧ください。

連絡先:スパム予防で全角にしてあります。全体を半角英字に、(@)→@に置き換えてご送付ください。 ryoko_ando(@)me.com