日本全体ジェンダー状況はいつまで経ってもひどいままで、今や発展途上国よりもひどいのですが、福島はそのなかでもさらにひどいほうで、職業人としての未来が限りなくゼロなのは、上の世代を見れば明らかですから、ずっと働くことが当たり前になっている世代の女性たちにとっては、出ていけたら出ていきたいと思うのは当然なのですよね。

組織や会社のなかで、女性が男性と同じように活躍できている場所はほぼありませんし、活躍していると取り上げられるのは、自営業か非営利か学生くらいです。

そのうえ、結婚したら、男性の所有物で、一人前に扱われなくなりますし、未婚も増えれば、県外流出もするはずです。

そんなの大袈裟に調査しなくても、福島県内在住の女性何人かに聞いてみれば、いくらでも答えてくれると思います。

警察でさえ、都道府県の組織なので、都道府県で腐敗があった場合は、検察特捜部でも入らない限りは、手の打ちようがない、というのが実態ではないでしょうか。

つまり、特捜部が入るほどに露骨な腐敗にならなければ、どうしようもないのだと思います。

福島県も復興予算によってふくしま医療機器推進機構や、イノベーションコースト推進機構といった、県庁職員の天下りの受け皿となる組織を作り、そこに公金を多く流しています。

復興予算がなくなって困るのは、これらの組織の運営の補填にあてる予算が削られるから、というところも大きいだろうと思います。

医療機器推進機構については、運営や支出管理のまずさを厳しく指摘されるという件が既にありましたが、大きく報じられた記憶はありません。

福島民報や福島中央テレビに限らず、多くのメディアも県の事業を受託していますから、復興政策への批判もできるわけがない、という背景もあります。

兵庫県知事線の背景に、もともとの県議会や県庁、地方報道への強い不信感があり、彼らが何を言おうとも、「所詮、自分の保身のため」としか思われない、というのは非常によくわかります。

この地方行政、特に県政と地方メディアの癒着の問題についての経験談、とてもよくわかります。

ここに書かれていることは、福島県にもすべて当てはまると思いますが、おそらく、他の県でもほぼ同様だと思います。

「都道府県」は、権限が大きい割に、監視が届かないので、もっとも腐敗しやすい行政組織なのだと思います。

国政は、メディアも多いし、利害関係者も入り乱れ、注目もされやすいです。

基礎自治体なら、住民に見えやすいので、メディアがいなくとも一定程度監視ができます。

ところが、都道府県になると地方メディアにとっては範囲が広すぎ、住民からは遠く、全国メディアでは経緯がわからない、ということになって、ほぼ監視のない状態になってしまうという構造的問題があるのだと思います。

「私は毎日新聞で記者・論説委員を計37年間務めたが、これまでに地方行政の側で活動し、地元メディアから取材された経験が2回ほどある。その時に感じた強烈な違和感が思い出される。」

「SNSはうそばかり」だったのか 兵庫県知事選が浮き彫りにした既存メディアの課題

https://mainichi.jp/premier/health/articles/20241219/med/00m/100/005000c

もうひとつには、処理水放出の時のことを政府は反省していないのか、という点も大きくあります。

IAEAの御神託のおかげでうまくいった、などという戯言を抜かす人たちもいますが、それは捨て置きます。

当初、当時の菅総理が2020年10月に処理水放出を決定しようとしていた時、あの状態で放出を実際に決定していたら、状況ははるかに悲惨なことになっていたはずです。

その後、大慌てで漁業者への説明をはじめ、漁業振興策などの支援案を引き換えに、なんとか格好をつけ、漁業者側は苦渋の決断を行うという流れになりましたが、事前のそういった交渉がなければ、修復不能なまでにこじれていたはずです。

にもかかわらず、内堀さんが言っていたのは、「政府のいうことに従え」だけでした。

内堀県庁が処理水放出を推進する一方、調整においてはなんの役にも立っていなかったことは関係者には周知のことだったと思います。「県庁、なにやってんの?」というのは、一般レベルだけでなく、関係者レベルでも広く言われていたことでした。

除染土搬出問題が内堀福島県知事一人のメンツ問題で動こうとしていることに私が大変不愉快に思っている理由は、ひとつには、内堀県知事はこれまで政府の決めた方針を遂行することと、ご自身がいい思いをすることを最優先にされてきて、県民の立場に立ってなにかを行ってきたことなど一度もない、ということがまずは大きな理由です。

過去、内堀県知事のおかげで物事が進んだ、うまくいった、などという話を一度も聞いたことがありません。

自分のメンツばかりを優先する県庁や県知事からの監視や妨害をいかにかいくぐりながら進めるかに労力をさかざるをえなかったというのが、現場の実態だと思います。

公益財団法人福島イノベーションコースト推進機構理事長挨拶

「当機構として、特に力を入れていきたいことが3点あります。1つ目は、「情報発信」です。福島イノベーション・コースト構想について、浜通り地域等を中心とする県民の皆様によく知っていただくとともに、福島ロボットテストフィールドなどの研究開発拠点を核に産業集積を実現すべく、全国各地及び世界への情報発信に取り組んでいきます。」

それで年間一億円超の広告費ですか。太っ腹の税金の使い方ですね。

イノベ機構の決算書令和3年度。

サイバーエージェントへのインターネット広告費が8,700万円。

https://www.fipo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/収支決算.pdf

サイバーエージェントとは別に東北博報堂への情報発信業務委託費3,300万円。

それとは別に、JR東日本企画へのメディア媒体総合情報発信委託費他, 5,200万円

福島再生加速化交付金の「地域の伝統・魅力等発信支援事業」は、福島中央テレビが事業委託を受けてやっているのですね。

補助率 10/10 。「毎日がお祭り」がこうやって延々続いてきたわけです。

小泉進次郎さんがエマニュエル駐日大使とサーフィンに来たのも、この補助金を使ったイベントだったのですね。

どういうルートで呼んだのかと思っていましたが、ああなるほど、あのルートか、と裏事情がよくわかりました。

ふたば未来などにもやってきてたのもこのルートなんだと思いますが、子供達をこういう政治色バリバリのところに巻き込んで平気な大人たちもどうかと思います。

https://miryoku.fukushima.jp/

- researchmap

- https://researchmap.jp/Ryoko_ANDO

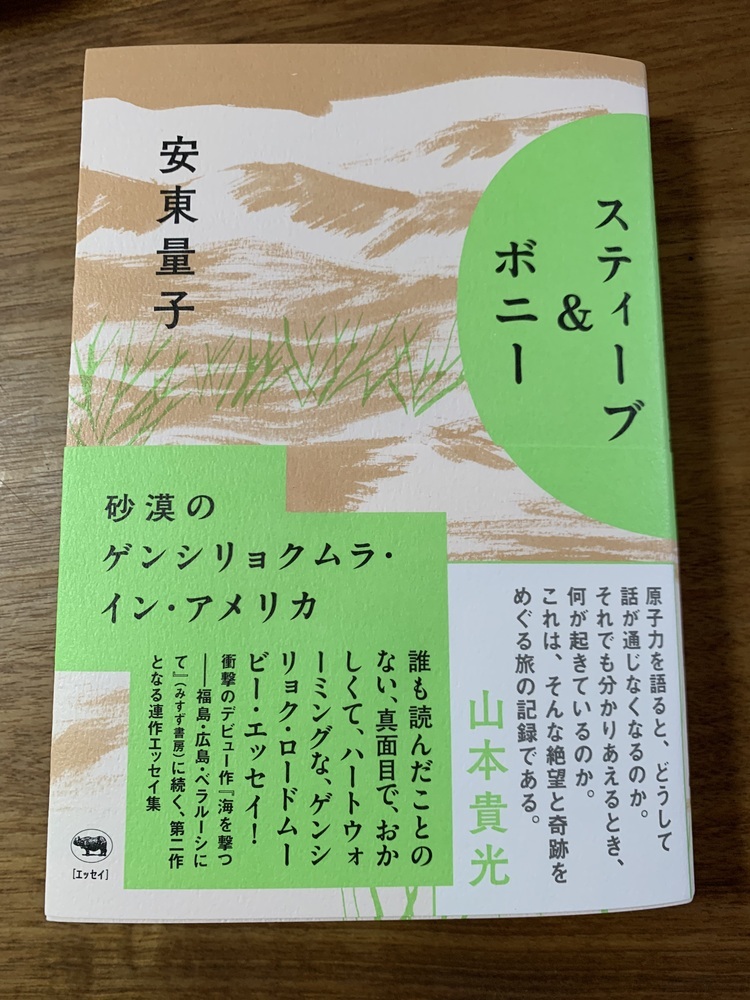

- 『スティーブ&ボニー』

- https://www.shobunsha.co.jp/?p=7365

- 『末続アトラス2011-2020』

- https://amzn.asia/d/7nHtqRP

作家/NPO福島ダイアログ理事長/博士課程後期在学中

原子力災害後の復興政策と地域住民のギャップを埋めるためのローカルプロジェクトの意義と重要性について研究する予定。

・著書『海を撃つ』(みすず書房)

『スティーブ&ボニー』(晶文社)

『末続アトラス2011-2020』(福島のエートス)

寄稿や講演・講義のご依頼承ります。業績については、researchmapをご覧ください。

連絡先:スパム予防で全角にしてあります。全体を半角英字に、(@)→@に置き換えてご送付ください。 ryoko_ando(@)me.com