小川公代『ゴシックと身体』(松柏社)、長年のゴシック小説研究から小川さんの問題意識の根となった部分が語られていて、非常に刺激的で面白かったです。ゴシック小説を角度を変えて眺めることで露わになる、怪物視される女性たち、家父長制への抵抗、理性と共感、政治性――特にウィリアム・ゴドウィンやメアリ・ウルストンクラフトの作品から、その娘メアリー・シェリーに至るあたりは白眉ですね。断片的な伝承バラッドの再話を、フランケンシュタインの怪物の創造になぞらえるあたりも面白い。

「第4回みんなのつぶやき文学賞」国内篇にて、『奏で手のヌフレツン』が小川哲さんの『君が手にするはずだった黄金について』と同位の第4位となりました。投票してくださったみなさまありがとうございます。

わたしは『服をめぐる』22号に掌編を寄稿しています。KCIの公式サイトでもお読みいただけます。

https://www.kci.or.jp/publication/public-relations-magazine/

KCI(京都服飾文化研究財団)の広報誌「服をめぐる」24号、「一人一品」が歌人の大森静佳さんで、選ばれた三点の収蔵品と短歌によるイメージの膨らみがすばらしいです。

1810年頃の乗馬服に添えられた歌がすごい…

〝青空の底を駆ければいれかわる馬の瞼とわたしのまぶた〟――

夏来健次編訳『ロンドン幽霊譚傑作集』(創元推理文庫)を頂いて読み終えたのですが、どうして訳されてなかったの…! と驚くくらい面白かったです。著名なウィルキー・コリンズから、準男爵で法廷弁護士の唯一世に出た創作まで、ヴィクトリア朝に書かれたロンドン舞台のゴースト・ストーリー全13篇中、12篇が初訳。語り口の良さで、どれも引き込まれました。

どれも面白いのですが、何百年も絵の中に潜み、再び自分の存在に気づいてくれる相手を待ち続けた女性との束の間の愛を描く「黒檀の額縁」や、出版社社長の元を訪れる幽霊となった女性作家のキャラ立ちがよすぎて笑ってしまう「シャーロット・クレイの幽霊」など印象的でした。あと特異なのが、姿の見えない、でも実体のある幽霊が現れ取っ組み合う「ウェラム・スクエア十一番地」で、描き方が正に透明人間なんですね。面白い…。

マルコ・バルツァーノ著 関口英子訳『この村にとどまる』(新潮クレスト・ブックス)、素晴らしかった……! 家族や村の過酷な運命を遠くにいるはずの娘への手紙として書かれた物語で、その語りかけるような言葉はページごとに書き写したくなる表現に満ち、最後まで引き込まれ続けました。

舞台は北イタリアのチロル地方の、ダム湖に沈んだ実在の村(徹底した取材を行ったそう)イタリアのファシストたちに母語を奪われるなか、ダムの建設計画が立ち上がるも、そんなこと起きるわけがない、と一部の村人以外は誰も気にとめない。ファシストから解放してくれるかに見えたナチスは移住政策を行って村人を分断していく。戦争が終わった後も、ファシストと変わらぬ企業がダム事業を蘇らせて強行しようとし――そんな激動のなか、語り手の女性は静かに抗い続ける。

言葉の持つ力と無力さが綯い交ぜになったような大きな余韻のなか、読者である自分もまたその渦中にいることを気づかされます。

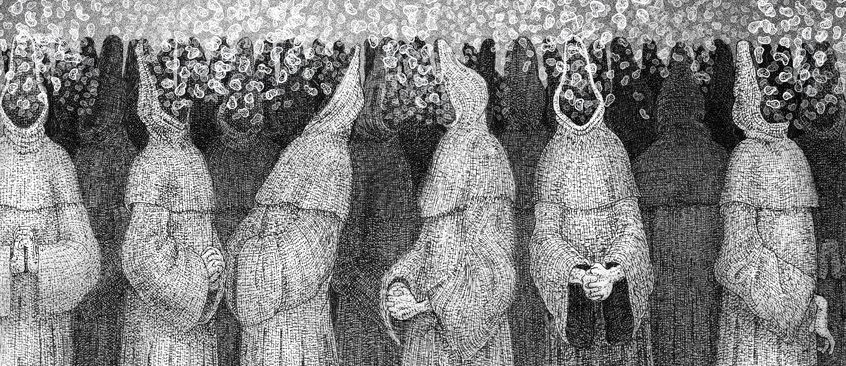

とりしまです。Dempow Torishima 絵と小説をかきます。最新刊は長編『奏で手のヌフレツン』。著書に『皆勤の徒』(英訳版、仏訳版も)『宿借りの星』『オクトローグ』『るん(笑)』、高山羽根子さんと倉田タカシさんとの共著『旅書簡集ゆきあってしあさって』。SFマガジンで「幻視百景」連載中。