杉江松恋さんとの月例SFレビュー番組「これって、SF?」、10月号(9月刊行分)その3です。

私が円城塔『コード・ブッダ 機械仏教史縁起』(文藝春秋)、杉江さんが大恵和実編『日中競作唐代SFアンソロジー 長安ラッパー李白』(中央公論新社)を紹介しています。

https://www.youtube.com/watch?si=R7YRFf4apoFa3yGb&v=H9D8j5InC7w&feature=youtu.be

『コード・ブッダ』は、ブッダを名乗るコードの出現から“機械仏教”が広まってゆく過程を、実際の仏教史とコンピュータ史を綯い交ぜにしながら語ります。仏教の世界観をSF的に再解釈した、日本SFの伝統に連なる作品とも言えるでしょう。哲学的問答や小ネタの数々も楽しい。

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784163918945

『長安ラッパー李白』は、日中合わせて8名の作家が競作した唐代SFアンソロジーです。表題作をはじめ、キチン質の外殻を持つ人馬一体の李世民、唐代の航空戦を描く牛筋皮パンクなど、実際の歴史と文化を踏まえた上でさらに突き抜けてゆくSF的想像力の共演が愉快な一冊。

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784120058318

杉江松恋さんとの月例SFレビュー番組「これって、SF?」、10月号(9月刊行分)その2です。リンク先訂正で再掲。

杉江さんが羽田圭介『タブー・トラック』(講談社)、私が三秋縋『さくらのまち』(実業之日本社)、一見SFっぽくない2冊を紹介しました。詳しくは動画でどうぞ。

https://www.youtube.com/watch?si=icK-K86jtYQXpisj&v=rZA99qlP_A8&feature=youtu.be

『タブー・トラック』は、現代社会の息苦しさを、立場の異なる4人の視点から群像劇の形で立体的に描き出します。テレビ出演も多い作者の経験を活かした現状への問題提起を含む芸能界小説としても読めますが、終盤、さらに景色が変わります。

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784065363584

『さくらのまち』は、特殊設定を活かした青春小説を得意とする作者の、約6年ぶりの新作長篇です。同級生の自殺の報を聞いた主人公が故郷“桜の町”へ向かうところから始まる青春ミステリーですが、実は少しSF的な設定が仕込まれています。気になる方は動画のほうへ。

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784408538662

香川祥宏さんと、杉江松恋さんの〈これってSF?〉で『マン・カインド』をご紹介いただきました。ありがとうございます。

前提とマシンとテック満載のプロローグをじっくり紹介していただき、ありがとうございます(エンタメの基準からいうと明らかに書きすぎなんですが、そこがもう一つの本体ですので……)。

どうぞご覧ください!

https://www.youtube.com/watch?v=mY1PJTMdHNE&feature=youtu.be

杉江松恋さんとの月例SFレビュー番組「これって、SF?」、10月号(9月刊行分)その1です。

私が藤井太洋『マン・カインド』(早川書房)、杉江さんが山田宗樹『鑑定』(角川春樹事務所)を紹介しています。

https://www.youtube.com/watch?si=w-2ljUAzgntImaD0&v=mY1PJTMdHNE&feature=youtu.be

『マン・カインド』は、2017~2021年に〈SFマガジン〉に連載され、単行本化を待たずに星雲賞を受賞した近未来SF長篇です。現実と地続きのいかにも有り得そうな技術と、それらが制度的に実装された社会が細密なディテールで描かれ、その中から人類の未来が立ち上がってきます。

『鑑定』は、精神コントロールデバイス〈エモコン〉が普及した近未来が舞台のサスペンスです。感情制御はSFでも定番ネタのひとつですが、ジャンルSFではあまり見ない方向へ話が展開して行きます。

京フェス本会4コマ目、人間六度×吉田夜世「ボカロ(小説)とSF」をオンライン視聴。用事があって途中まで。

ボカロ曲ノベライズでPの世界観を大事にする、という話なんかは興味深い。しかし小学生でハチとかDECO*27って言われるとおじさんはびっくりしてしまうけど、そうか、そうだよなー。

これは会場の雰囲気込で聞いてみたかったな。

企画中にもあった通り、ボカロ曲やボカロ小説にはSF読者が好みそうなものも多いので、書評等でどこまで取り上げるかというのは最近の悩みどころなのです。逆に、これはボカロ曲っぽいな、ボカロ好きな人に薦めたいな、と思う小説もある。

京フェス本会3コマ目、嵯峨景子×須賀しのぶ「少女小説の記憶――SF・異世界・コバルト文庫」をオンライン視聴。

須賀さんはもともとSF寄りの方なのかな? と勝手に思っていたので、ちょっと意外でしたね。《流血女神伝》の話もおもしろかった。

時間的な制約でだいぶ端折る形で語られていた全体的な話は、嵯峨さんの『少女小説とSF』のコラムが充実しているのでおすすめです。

京フェス本会1コマ目、橋本幸士「科学を『エンタメ』する」をオンライン視聴。

『シン・ウルトラマン』の物理学監修の話など。エンタメへの関わり方が、最初からある程度フィクション目線が入ったいわゆる“SF設定”の方たちとはまた角度が違っていて、おもしろかったです。

#京フェス2024

今のOCR自動処理だと縦書き二段組振仮名多数脚注付きだともう使い物にならないようなテキストしか抽出されない。Adobe Acrobatで文字認識すると段組は少なくともきちんと処理できる。だが、その後、テキストで保存とかWord型式で保存をさせてもまったく文字が保存されない。私のやり方が悪いのかも知れないが。ウィンドウ上で文字を「すべて選択」にしてコピー&ペーストすれば、保存できるのだが、自動化は難しい。

ATBに投票するために、過去に自分が選んだことがあるものを読み返しています。

何作かは「さすがにもうこれは……」となるかと思いきや、再読してもやっぱり全部おもしろくて頭を抱えてます。

https://www.hayakawabooks.com/n/n1761af76b5bf

《ハイペリオン》とか《新しい太陽の書》とか『アヌビスの門』とか『帝都物語』とか『陋巷に在り』とか、山尾悠子や菅浩江や飛浩隆やイーガンは複数候補の中からどれを残すかとか……。悩みは尽きない。

そもそも、新しいものを突っ込む枠を空けるために再読を始めたはずなんだけど。

杉江松恋さんとの月例SFレビュー番組「これって、SF?」、9月号(8月刊行分)その3です。

杉江さんがリリア・アセンヌ/齋藤可津訳『透明都市』(早川書房)、私は奥泉光『虚史のリズム』(集英社)を紹介しています。

https://www.youtube.com/watch?si=_eADwjMDhR-oQTIB&v=tw1URjEMhfY&feature=youtu.be

『透明都市』は、犯罪抑止のためにすべての建物がガラス張りになった都市で起こった事件を描きます。一種の相互監視ディストピアものですが、細かい設定を詰めた都市SFというより、思考実験小説の色合いが強い一作です。

『虚史のリズム』は、A5判ハードカバーで1000ページ超えの大作です。動画で触れたようなSF設定を「持ち込んでいる」とも言えますが、「SFとしても読める」ことが仕掛けの一部とも言えると思います。他の奥泉作品とのリンクもあちこちにあり、作者の集大成的な一冊です。

杉江松恋さんとの月例SFレビュー番組「これって、SF?」、9月号(8月刊行分)その2です。

私は春暮康一『一億年のテレスコープ』(早川書房)、杉江さんが宮西建礼『銀河風帆走』(創元日本SF叢書)を紹介しています。

https://www.youtube.com/watch?si=nrJ_gLvadCMNSX7J&v=nwR9gitVrFw&feature=youtu.be

『一億年のテレスコープ』は、ハードSFの旗手として注目を集める著者による初めての長篇です。

“とおくをみる”ことに憧れた天文少年の想いがさまざまな異種知性とのコンタクトを経て時空の果てまで届き、宇宙と人類についての思索を促す、壮大なスケールの作品です。

『銀河風帆走』は、2013年の創元SF短編賞受賞作を表題作とした全5篇収録の短篇集です。

前半3篇は科学+青春小説、後半2篇はハードな宇宙SFですが、いずれも科学を信じ知恵を振り絞って困難に立ち向かう者たちの姿を瑞々しい筆致で描きます。

杉江松恋さんとの月例SFレビュー番組「これって、SF?」、9月号(8月刊行分)その1です。

杉江さんが松崎友理『山手線が転生して加速器になりました』(光文社文庫)、私が王城夕紀『ノマディアが残された』(中央公論新社)を取り上げました。

https://www.youtube.com/watch?si=HAqG3A0x3n7WjqsL&v=XYNWiV-2k0Y&feature=youtu.be

『山手線が転生して加速器になりました』は、全7篇収録の短篇集です。

表題作は、パンデミックで無人化した東京に残る山手線を量子加速器に転用、さらに自意識を持たせて運用するという話。作者らしい理屈×ユーモアの取り合わせが楽しい一冊になっています。

『ノマディアが残された』は、作者にとって約8年ぶりの新作長篇です。

難民(動民)問題が深刻化し、独立自治単位“ガーデン”が国家を虫食い状に蝕みつつある近未来。SF的ギミックを巧みに用いた企みやアクションに満ちた追跡劇の中から、世界の諸問題があぶり出されてきます。

- https://www.instagram.com/4416katsuki/

- https://twitter.com/k24416

書評家/おはなしを読む人。 〈SFマガジン〉で国内SF書評連載中。杉江松恋さんのYoutubeチャンネル「ほんとなぞ」で、月例SF書評番組「これって、SF?」に出演中。たまに文庫解説やブックガイド記事なども書きます。日本SF作家クラブ会員。

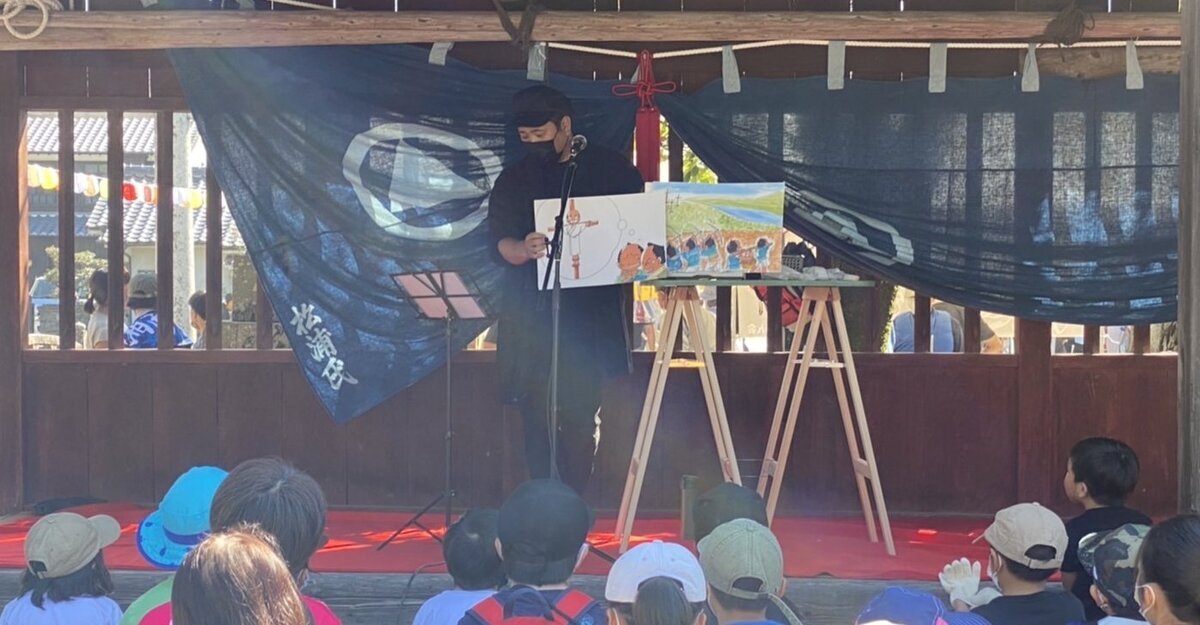

読み聞かせボランティアとして、地元を中心におはなし会もやってます。