4月1日から再放送が始まった、沖縄が舞台のNHK朝ドラ『ちゅらさん』。

ウォッチャーのホリーニョさん・ももたさん・やまちさんによるX /スペースでのちゅらさんトークに、まめ書房も参加します。

ぜひお聴きください📻

[7日(日)22:00から]

https://twitter.com/i/spaces/1lPKqbymByeGb

*

『ちゅらさん』は2001年の放映、朝ドラとして初めて沖縄を舞台に。

主役の国仲涼子さん、祖母役の平良とみさんら沖縄出身キャストが好演。

ドラマに登場する沖縄の文化・歴史や、今の視点からの新たな発見など、まめ知識をお伝えしたいと思います。

お楽しみに😄

*

#ちゅらさん #朝ドラ

#まめ書房 #mameshobo #mameshoboinfo

お待たせしました!

本日(4/1)より、金細工またよし+eggブックカバーの通販・お取置きの受付けを開始します。

在庫があるのは写真の5種、全て1点のみです。

*

ご希望の方は、

https://mameshobo.blogspot.com

にて「金細工またよし+eggブックカバー」をお読みの上、【メール】にてお申し込みください。

*

#ブックカバー #金細工またよし #egg_egg

#まめ書房 #mameshobocrafts

【4月のスケジュールのお知らせ】

4月19日(金)〜24日(水)、當麻 妙 写真展 KUDAKA を開催。

期間中は無休です。

それ以外は、平常通り水曜・木曜が定休日となります。

*

OPEN 11:00〜19:00

神戸市東灘区岡本1-12-26 マンション藤105

阪急岡本駅から🚶🏻2分 JR摂津本山駅から🚶🏻5分

*

#まめ書房 #mameshoboinfo

(続き)→ 本書では、嘉手納で育った子ども時代から、HIP HOPとの出会い、高校生で初出場したラップバトル…といった生い立ちや経験、また自らの脚の障がいとの向き合い方など、胸の内がありのままに語られています。

他にもR’kumaからOZworldへの改名の経緯や、曲の作り方など、興味深い話題が満載。

*

沖縄の言葉や民謡なども自曲に取り入れるOZworldさん。

その活動から、今後も目が離せません。

【おすすめ曲】

①OKU

https://www.youtube.com/watch?si=WSiQ-ACkBJYF0odn&v=4Yf6M5eya9Y&feature=youtu.be

②ShoNganee

(Kuniko, Ritto, Ozword)

https://www.youtube.com/watch?si=ylVLKV88izk8JTkT&v=xjgaTTdxHJM&feature=youtu.be

③RASEN in OKINAWA

(Awich, 唾奇, OZworld, CHICO CARLITO)

https://www.youtube.com/watch?si=CVkg_jwvZQjCIP-_&v=p6vM08MGoQ8&feature=youtu.be

沖縄出身のHIP HOPアーティスト、OZworldさん。

艶のある声とメロディアスで変幻自在なラップで、多くのファンを魅了する気鋭のラッパーです。

こちらの最新刊『Live Your Adventure. 冒険を生きろ』は、その初となる自叙伝。

(続く)→

#LiveYourAdventure #冒険を生きろ #OZworld #KADOKAWA #沖縄本

#まめ書房 #mameshobobooks

こちら、「おねがい上手」になれる本…ではありません😅

タイトルの「御願」は沖縄の言葉で「うぐゎん」、すなわち沖縄の家庭で伝統的に行われてきた、ご先祖様や神様への”お祈り事”の総称。

『「御願じょうず」なひとが知っていること』は、それらの意味や由来、やり方を教えてくれる本です。

(続く)→

#御願じょうずなひとが知っていること #稲福政斉 #ボーダーインク #御願 #沖縄本

#まめ書房 #mameshobobooks

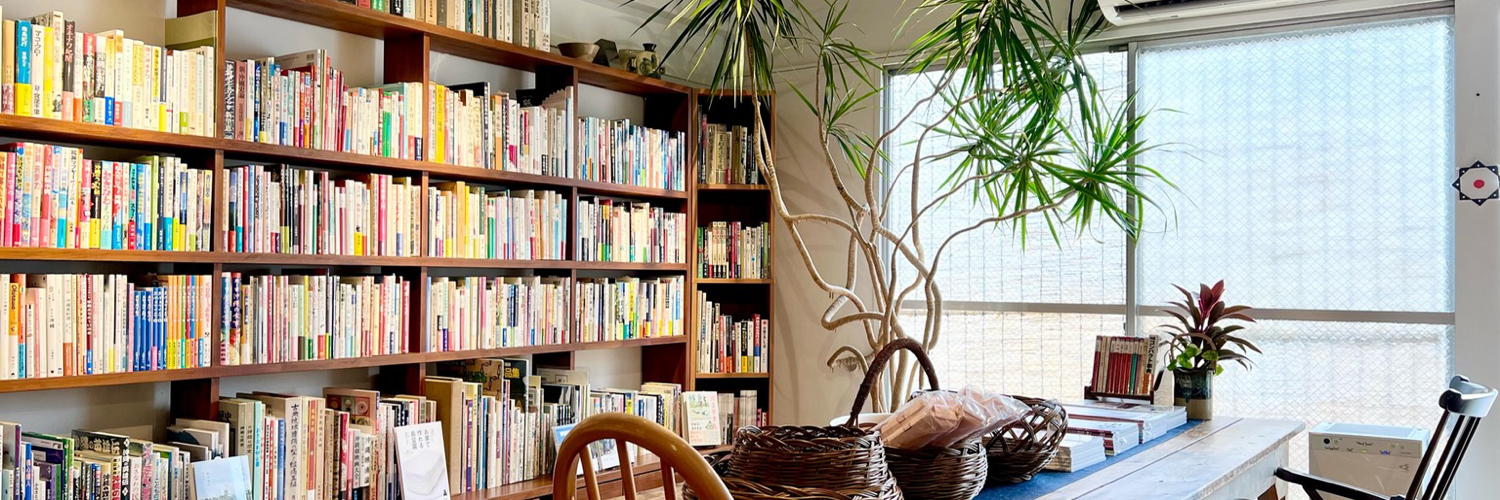

神戸岡本のまめ書房は「沖縄の本」専門の小さな書店です。沖縄に関する新刊・古書の他、沖縄の工芸品や食品なども扱います。 open 11:00〜19:00 / 定休日 水・木 神戸市東灘区岡本1-12-26 マンション藤105 ☎︎ 090-8209-3730 メール mameshobo@icloud.com