病弱な養父と養子

小さな手がそろそろと額や頬に触れ、ゆっくり離れていった。気怠さに重く落ちていた目蓋をスキピオがどうにか持ち上げたとき、その子はそばを離れようとしたところだった。目が合って、しまったという顔をして、けれど逃げずに一歩寝台へ近付く。

部屋は明るかった。うんざりするような暑さなのだろうが悪寒ばかりが明確で、努めて穏やかな表情を浮かべようとしても子供にそれが伝わらない程には顔色も悪いらしい。

「大丈夫……」

囁く小ささの声に子供は頷き、微笑んだ。こういう時の気休めはかえって不吉に響くのを経験から知っていたが言わずにいられなかった。その子の目に浮かぶ不安を拭ってやる方法がなにも思いつかなかったのだ。

まだ死なないで、まだ、自分の番にしないで……そう言い募りたいのを堪えて心から養父を案じる、優しい子だ。まだ、この子には自分が必要だった。この家に確かな居場所を得ておらず、ここにいてもよいのだと信じきれていない子供には、その存在を望んでやまない誰かがいてやらなくてはならなかった。自分が負いきれなかった名を継ぐ子供にしてやれることを見つけて、スキピオは確かに幸せだった。だから、この子にもそれを信じてほしい。

「大丈夫だよ」

ずっと昔、自分にそう言い続けた父の願いを、ようやっと受け取れたという気がしていた。

ユグルタと小ピオ

ご家族への手紙ですかと言いかけ、やめられたのまではよかった。彼に子がなく妻との折り合いが悪いことは知っていたし、仲の良い兄はまさにこの陣営で軍団の半分を指揮している。だから書きかけの手紙は知らぬふりをして、当初の用向きだけを済ませるべきだと思った、そこまではよかったのだ。

しかし当のスキピオが「君の父上への返事を書こうと思っていたところだ」と言い、「君の送る返事と一緒に送ってもらえるかい」と加えたので、何かがずれてしまった。勿論と頷けばいいものを、送られてきていない手紙に書く返事はないと口走ったほどには。スキピオは少しだけ不思議がる目をしたが、ならば君の近況をもっとたくさん書かなければとパピルスを見下ろした。

「僕が書かなくても伝え聞こえているだろうけれどね」

「……いい子にしていると」

「うん?」

「書いてください。養父もあなたが言うなら信じるでしょうから」

どんな想像をしたものか、スキピオは笑って肩を竦め、なにも答えなかった。それが了承を示す仕草だと察して久しい。養子を誉める手紙をスキピオから受け取ったミキプサの顔を思い浮かべ、いっそなにも書かないでくれと言えばよかったと思った。

なんにしろメテルスは小ピオがローマ以外に生まれなくて良かったって思ってるから私は無敵なんだけど………

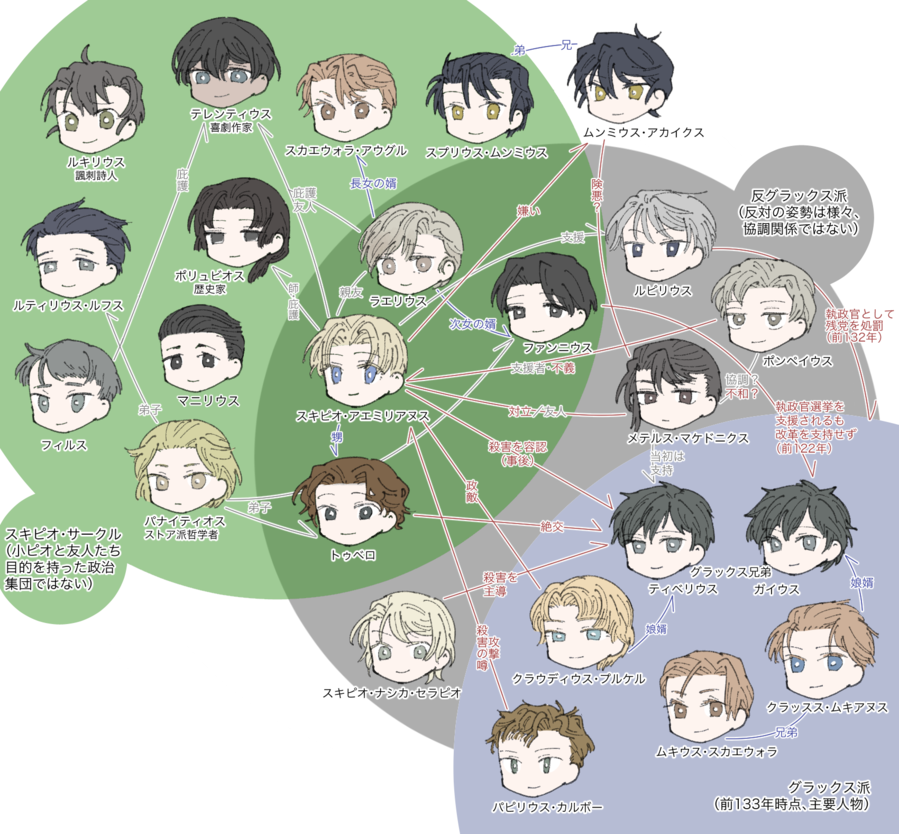

shipper/歴史創作(共和政中期ローマ、スキピオ・アエミリアヌス中心)