试想一点承(无自觉)被院尾行的桥段。

院从夏休过后就没返校了,秋天时开始观察承为暗杀做准备。有那么多人的眼睛注视着承,院却自信是当中最认真的。

老师们知道他是个不守规矩却成绩优异的学生,院知道他每天回家后总会认真完成功课;同学们知道他是个不良少年,院知道他打架从来不是主动挑起的;菓子店的老板知道他每周三次去买樱饼,院知道那是和母亲共享的饭后甜点......院知道的总比其他人多一点,他有些骄傲了。

院从来不让承发现自己,直到那天,将要入冬的早晨。承说他是没见过的新面孔。是的,他的潜伏是完美的,然而他有些许失落了。

一直到很久以后,他醒觉过来之后,仍然时不时将视线落在承的身上,熟悉的细节与模糊的记忆重合,仿佛他们在更久之前就见过。他向当下的友人谈起,对方不惊讶,只是问,那时你将我看作什么?

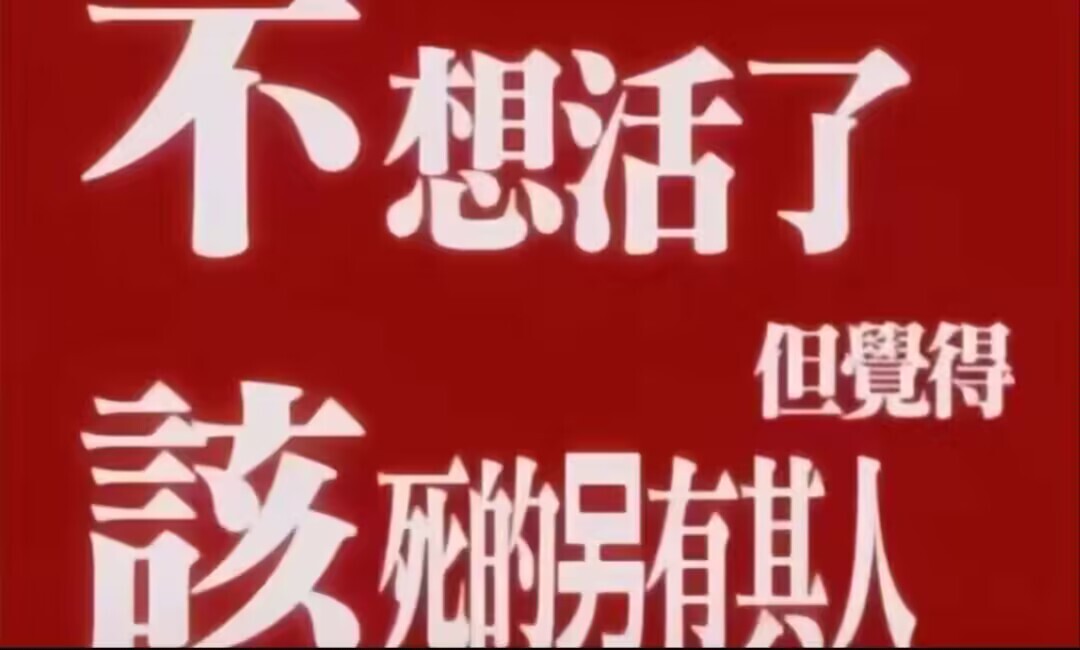

暗杀的对象,还能是什么。他没有说出来,回答是不良少年、是一番モテ、是贺莉的好孩子。他列举如上种种,无一不是他人眼中的承。他不免有些后悔了。

为什么没有在安定的日子里再多看他几眼呢。他想要一起度过的校园生活,想要更深厚的情谊,想要在看向他的时候得到交映的眼神。

但是想到以后,他又笑了。以后一定会有的。

最终院厌倦了在特护病房里的寂静,进入康复期后,他对承说的话远远多于从前,玩笑多于矜重。院表面上显得不那么敬畏生命,哪怕感受着数倍于旅行前的珍爱,来自母亲,来自医护人员,来自承。他从脊柱的某节到尾椎骨的伤势惨不忍睹,后来他戴上束腰似的脊椎托,像一个不情愿的贵族少女那样端正地走来走去。他开始和承一起在天台吹风,仿佛是在高中的午休。有一天他跌倒,白金之星先于他自己的半身将他扶住,接着是承的手臂环住他,只差一次呼吸的距离。“下次……”承语焉不详,使他开始在想象中填补成句。下次别再出门?下次可要当心?承继续说道,下次我依旧会扶住你。在隐喻当中,烟头燃尽了,只残余橘红的火,难以将息。从此院不再提及生死的轻与不轻,他的重量就在承的怀抱当中。

好想听黑金编曲的高潔なる教皇